「もっと普通のラブソングとかは、作らないんですか?」

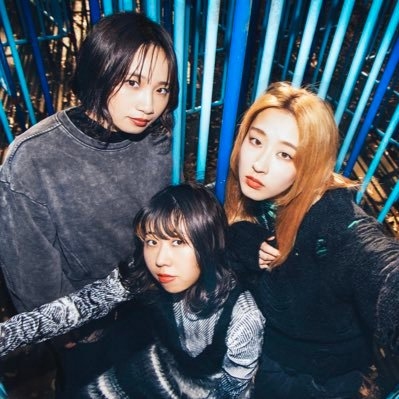

打首獄門同好会

「もっと普通のラブソングとかは、作らないんですか?」

2024年1月3日に“打首獄門同好会”が結成20周年フルアルバム『ぼちぼちベテラン』をリリース! CD作品としては約2年9ヶ月ぶりのリリースとなる今作には全12曲が収録。2021年以降にリリースした楽曲がリマスター収録され、収録曲の半分以上は未発表の新曲となっております。 さて、今日のうたコラムではそんな“打首獄門同好会”の大澤敦史(Gt.&Vo.)による歌詞エッセイを3週連続でお届け! 第1弾では“生活密着型ラウドロック”というジャンルに属す彼らの歌詞の特徴について綴っていただきました。そして続く第2弾は、そんな彼らに投げかけられる、「もっと普通のラブソングとかは、作らないんですか?」という問いを深掘りした内容となっております。あらためて「普通」とは…? はいどうも、打首獄門同好会のギターヴォーカル大澤敦史です。この度3回に渡り「歌詞」というテーマで語る機会をいただいておりまして、今回はその2回目です。 前回は自己紹介がてら、このバンドが「歌詞になんのルーツもない」人間が作ったゆえに「歌詞が普通ではない」やや異端の存在に至ったという、経緯をお話ししましたね。 そして、こういう質問をよくされるようになりましたよ、という話で前回は終了しました。 「もっと普通のラブソングとかは、作らないんですか?」 ハイ!ではこの続きから話を始めましょう。 そう、薄々どころじゃなくわかってはいたけれど、やっぱりウチの歌詞は「普通」じゃないらしいぞと。お米が美味しいとか、夏が暑いとか、バイトがだるいとか、たしかに全然普通じゃ…いやむしろ話してる内容は至極普通なんですけども。あまりに普通すぎるんですけども。ただここまで歌詞にするのはあんま普通じゃないぞ、ってね。 そうですよねぇ、普通は歌にするならもっと、もっとさ…こう…いやどんなのだ? あらためて「普通」って? 整理してみますか、一般に「普通」と見なされるであろう、それに該当する歌詞の世界観とは。 まずはラブソング、でしょうねぇ。真っ先に「普通は作るでしょ?」って言われる筆頭だし。実際世の中にめちゃくちゃあるし。思春期の甘酸っぱい初恋の物語から、ほろ苦い大人の恋の話まで。片思いあり失恋ありと、エモさ盛り沢山。いや、打首獄門同好会にも猫を愛する歌とかあるんですが。そういう事じゃないか。ダメか。 あとなんでしょうね。恋愛以外のテーマ…たとえば青春とか、夢とか。それに伴う友情とか、応援歌とか。ありますよね、励みになりますよね。打首獄門同好会の歌もどうだろう、遠回しに農家さんを応援する歌と言えなくもない…ダメか。 ロックやパンクといったジャンルでは、怒りとか悲しみ、反骨精神みたいなのもテーマになりがちでしょうか。どうだろう、打首獄門同好会も蚊にさされた時の怒りとか綴った歌とかはありますけど。やっぱりダメか。 まあでも、上記に当てはまらない物も色々ありますよね。すごく掴みどころのない詩的なものとか、哲学的なものとか、ひとつの物語になっているものとか。漠然と普通って言っても普通ゾーンも幅広い。 実際には、ウチに限らず多種多様なものなんでしょう。ただ漠然と感じる大きな道筋はありそう。創作活動を行う以上、誰しも多かれ少なかれそこは通る事が多い。異端と感じられる者ってのは、あまりにその道筋に触れず我が道を突き進みすぎるからにすぎないのかなと、そんな風に感じています。 でもさ。 ただですよ。なんとなく疑問には思うんですよ。 そうは言うけどさ、普通とは言うけどさ。 そういうのって、いつから「普通」だったの?って。 最初からそれが「普通」だったの…?って。 べつにご飯の話が「普通」でも…よかったじゃない…!そこに…熱いハートがあっても…いいじゃない…! いや、思考が捻くれ始めましたね。「普通じゃない」と言われて「そもそも普通ってなんだよ!?」と反抗を始めましたよ、いい歳して。うん、これぞ反骨精神。これぞロックスピリッツ。かも。わかんないけど。 でもまあ、考える価値が無くはないんじゃないかなと思いますよ。果たしてこの現代、我々の思っている音楽の「普通」とは、本当に古今東西通じる概念だったのか! 果たして昔から音楽はラブソングが主流だったのか! いや、もしかしたら元来は食べ物の歌だらけだったかもしれないじゃないか! 有り得なくもないんじゃない? まず衣食住あってこその恋愛じゃない? いいですね、紐解いてみましょう。 なにしろ西暦も2000年を超えています、紐解ける歴史の振り幅はおそらく膨大なはず。そこに思いもよらぬ真実が隠されているかもしれない! やりましょうやりましょう。 もうせっかくだから西暦の最初の方、いや紀元前あたりから音楽のルーツを探ってみたらいい…! それでは皆さん、音楽の歴史を2000年ほど巻き戻してみようか!ターーーーイム いや、ごめんなさい。無理でした。 全っ然、調べてもわからん。なにこれ。 え、ホントに人類に音楽ってあった? もしかしてなくない? って思うくらい具体的な形が全然見えない。 どんなだったんだろう西暦の最初の方。 いや実際ね、つくづくわかりました。いざ語ろうって、具体的に語れる音楽の歴史ってのは意外なほど浅いみたい。 たとえば皆さん、知っているいちばん古い音楽ってどんなのですか? なんとなくでいいんで。そう言われてふわ~っと思いつくものって、漠然と、いわゆる「クラシック」ってやつじゃないですか? 俺もそうでした。 音楽室に肖像画が飾ってある、あの人達の時代よ。バッハさんとかモーツァルトさんとか、ベートーヴェンさんとか。運命、ジャジャジャジャーン、みたいな。 まあ実際のところ、多くの人にとってあのへんが「知ってる中でいちばん古い」音楽なんじゃないかと思います。となると、具体的な時代はいつくらいだろう? イメージ的に…けっこう昔…西暦の…3桁くらいの時代? 日本が奈良とか平安とか言ってたあたり? 俺はなんとなくそう思ってました。皆さんどういうイメージでしょう。 でも実際はですね。上記に挙げた、バッハさんがなんと1685年生まれ。モーツァルトさんが1756年生まれ、ベートーヴェンさんは1770年生まれ。あれ? そう、西暦3桁どころか。日本で言うところの、もう江戸時代なんですよ。どうでしょう、思ったよりわりと最近なんだな、って意外な印象がないでしょうか。いや~俺は意外でした。 つまり、西暦2000年分を語るなんてとんでもない。自分が咄嗟に具体的な曲を挙げられる時代、語れる音楽の歴史なんて、せいぜいここ300年くらいの物しかなかったんです。あらやだ織田信長の話とかしてる方がよっぽど昔話だったの? いやぁなんたる意外な展開…しかしまあそこは、いったんヨシとしましょう。この話の本題は「歌詞」の「普通」の概念がいつから? ってな部分です。べつにそこがめちゃくちゃ大昔じゃなくても良いっちゃ良い。この時代を紐解いてその答えが見つかるなら、べつに2000年前だろうが300年前だろうが問題ないので。 じゃあこの「クラシック」の時代で、考えてみましょうか。果たしてこの当時の歌詞のトレンドも、ラブソングだったのか…! バッハの代表曲は…! モーツァルトの代表曲は…! ベートーヴェンの…!代表曲達は…! どうだ…!ハートがキュンキュンするような…甘酸っぱい初恋を歌っていたのか…! さて、お察しの良い方ならもう、おわかりいただけているかと思います。 話になってない。もうラブソング云々じゃない。答えは「そもそも歌詞、無いじゃん」でした。 いやホント、無いんですよね、歌詞。クラシックの時代は大概。いや、もちろんまったく無いわけではありませんよ。挙げたベートーヴェンにもいわゆる「第九」があるし、オペラとか入れちゃったら話も変わってくるけど。 ただ有名どころ・代表的な楽曲と言ったら、だいたいが大所帯のオーケストラか、あるいは単独ならピアノ曲、少人数編成でも弦楽器のみの編成とか。歌モノがそもそも全っ然少ないですよね。 で言ってしまうと、1900年代に入って、ジャズと呼ばれる音楽が生まれ世の主流になってからも、この傾向はしばらく同様です。昔のジャズの有名な曲って聴いてみたら歌モノじゃなかった、ってことありません? けっこうな割合でそうですよね。 実は音楽の歴史っていざ紐解いてみると、歌唱を伴わない=楽器のみの楽曲が主流の時代が、たいへんたいへん長らく続いてたのです。いやホント、こうなるともはや歌詞の方向性がどうこうって話じゃありませんね。 でもなんで? 当時みんな、歌うのそんなに好きじゃなかった? 歌詞を乗せるという発想が無かった? いや、きっとそんな話じゃないんですよね。 そもそもよくよく考えてみれば、異常なのは現代なんです。 冷静に考えてみるとおかしいんですよ。なぜこんなことが可能なのか? 昔の音楽家がタイムスリップしてきたらビックリすると思います。 だって、なぜ「力いっぱい叩いている太鼓」や「何人も集まって鳴らしている楽器の音」の中で、そのけたたましい音量の中で、たかだか「1人の人間の声」が聞こえてくるんですよ? おかしいですよ、なんで人間の喉の方が音量的に上回ることができるのか? それって冷静に考えると、とてつもなく異常な事態なんですよ。人の声、そこまでデカくない。 で、まあ言うまでもないんですが、答えは基本「マイクを使っている」からですね。マイクで声を拾い、アンプで増幅し、スピーカーから鳴らしているから、というわけです。 だから大所帯の楽器隊の中で、人ひとりの声が通る、歌が前面に出せる、という奇跡が起きている。 でもそれはそもそも自然の世界、ありのままの生き物の力で考えれば無理がある話なので、我々の感覚で話をするにはまず「マイク」「アンプ」「スピーカー」等が普及してないと、お話にならない。 で、このマイクなりスピーカーなりの礎となる発明がされたのはというと、1900年よりちょっと前。発明時点では「電話」って話になりますが、これ言ってみればマイクとスピーカーですからね。これです。 んで、まあ発明から実用化、幅広い用途にまで普及に至るには時間は要するもので…いわゆるマイクだアンプだって話に辿り着くのは1920年前後って話だったかなと記憶しています。間違ってたらすみません、でもそんなにハズしてはいないはず。ラジオが始まったのもそのくらいだったかな。 つまり現実的に言って、たかだか100年程度なんです。テクノロジーによって、個人の声が歌が機械を通して前面に出てこられるようになったのは。つまり、音楽の概念が塗り替えられ始めてから。 我々が音楽に、もっと言えば歌詞に抱いている「普通」が形成され始めたのは、この西暦2000年をも超えている時代の中の、ほんのその程度の期間の話なんですね。 実に短い期間で急速に形成された、まだまだ真新しい感覚に過ぎない。そしてわりと生まれたてゆえに、まだまだ変化を続けている。そんな風に思っています。 そしてその音楽の変化ってやつは、マイクだなんだの発明以後も、テクノロジーの発展が常に大きな影響を及ぼしてきたと考えています。それこそここ数十年に至るまで。 というわけで続きは次回! 最終回はそのへんの話、テクノロジーの発展が結果的に「歌詞」にどんな影響をもたらしてきたか、そのへんの持論を語っていきたいと思いますよ。ではまた! <打首獄門同好会・大澤敦史(Gt.&Vo.)> ◆結成20周年フルアルバム『ぼちぼちベテラン』 2024年1月3日発売 <収録曲> 01.20!+39!=59! 02.フワフワプカプカ 03.少年よ、君に伝えたい事がある 04.カンガルーはどこに行ったのか 05.死亡フラグを立てないで 06.なぜ今日天気が悪い 07.クッチャネ 08.部長ぷっちょどう? 09.シュフノミチ 10.もののわすれ 11.地味な生活 -SAMBA MAX EDITION- 12.KOMEKOMEN