インタビューの最後に、読者プレゼントあり!

Yamauchi Keisuke

山内 惠介

Album「 Gift 」

★ 2001年、17歳、高校生の時に歌手デビューして20周年!

★ 第71回 NHK 紅白歌合戦 出場決定! 6年連続出場!

★ 涼しい顔立ちながら、熱量の高い、情熱的な歌唱で人気!

★ 最新シングル「残照」は、言葉が耳に残るマイナー調3連の歌謡曲!

★ 最新アルバム「Gift」には、様々なタイプの新曲6曲が収録!

2001年に「霧情」でデビューし、今年20周年イヤーを迎えた山内惠介。

2020年3月11日に発売した デビュー20周年シングル「残照」(愛盤・夢盤・星盤・唄盤)の、ジャケット写真とカップリングを新装した 2タイプ「残照」(駅盤・花盤)が 2020年9月2日に発売。

2020年11月4日には、デビュー曲「霧情」から、最新曲「残照」まで、山内惠介ソロオリジナル曲97曲、カバー曲51曲など、全152曲を収録した CD 12枚に、これまでの全22曲のミュージックビデオが収められたDVD&ブルーレイがついたボックスセット「20th Anniversary Complete Box」が発売。

ポップス、王道演歌、音頭もの、セリフの入った時代ものに、ファンキーなディスコ調のクリスマス・ソングまでと、様々なタイプの新曲6曲に、各オリジナルカラオケが収録された、4年半ぶりとなる新オリジナルアルバム「Gift」が 2020年12月2日発売となった。

最新アルバム

山内惠介 「Gift」

CD アルバム

2020年12月2日発売

VICL-65444

¥2,273+税

ビクターエンタテインメント

<収録曲>

01 君の声を抱きしめる (作詞:もりちよこ 作曲:水森英夫 編曲:金子隆博)

02 雨のち虹 (作詞:森田いづみ 作曲:水森英夫 編曲:伊戸のりお)

03 雪の交差点 (作詞:鈴木紀代 作曲:水森英夫 編曲:伊戸のりお

04 五月晴れ (作詞:松岡弘一 作曲:水森英夫 編曲:杉山ユカリ)

05 日本 ワッショイ (作詞:麻こよみ 作曲:水森英夫 編曲:伊戸のりお)

06 神様の贈り物 (作詞:売野雅勇 作曲:林田健司 編曲:金子隆博)

07 君の声を抱きしめる (オリジナルカラオケ)

08 雨のち虹 (オリジナルカラオケ)

09 雪の交差点 (オリジナルカラオケ)

10 五月晴れ (オリジナルカラオケ)

11 日本 ワッショイ (オリジナルカラオケ)

12 神様の贈り物 (オリジナルカラオケ)

最新シングル

山内惠介 「残照 (駅盤)」

CD シングル

2020年9月2日発売

VICL-37553

¥1,227+税

ビクターエンタテインメント

<収録曲>

1 残照 (作詞松井五郎 作曲:水森英夫 編曲:馬飼野俊一)

2 網走3番線ホーム (作詞鈴木紀代 作曲:水森英夫 編曲:馬飼野俊一)

3 残照 〜オリジナルカラオケ〜

4 網走3番線ホーム 〜オリジナルカラオケ〜

山内惠介 「残照 (花盤)」

CD シングル

2020年9月2日発売

VICL-37554

¥1,227+税

ビクターエンタテインメント

<収録曲>

1 残照 (作詞松井五郎 作曲:水森英夫 編曲:馬飼野俊一)

2 緋恋花 (作詞桜木紫乃 作曲:水森英夫 編曲:馬飼野俊一)

3 残照 〜オリジナルカラオケ〜

4 緋恋花 〜オリジナルカラオケ〜

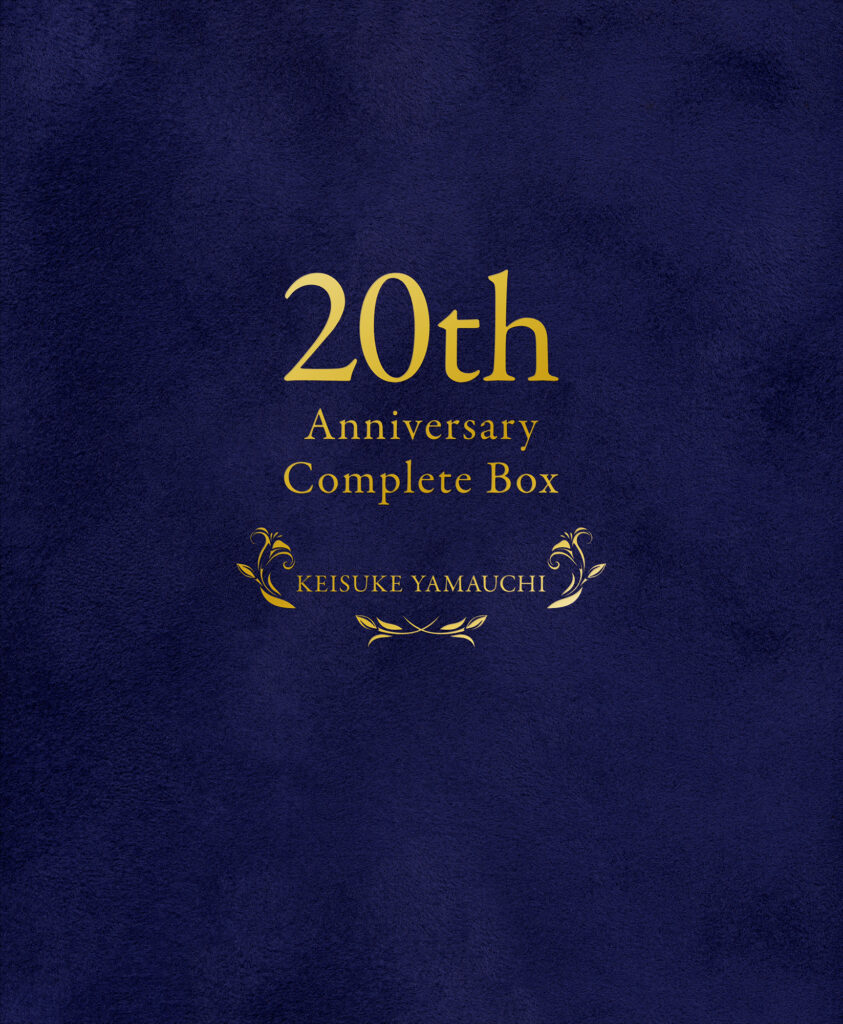

20周年記念 ボックスセット

山内惠介 「20th Anniversary Complete Box」【生産限定盤】

BOX-SET(12CD + Blu-ray + DVD + booklet)

2020年11月4日発売

VIZL-1813

¥30,000+税

ビクターエンタテインメント

山内惠介 ロング・インタビュー

先日、あるテレビ局の前を歩いていたら、どこからか名前を呼ばれた。声の方を向くと、車の後部座席の窓から、満面の笑みをたたえた山内惠介の顔が見えた。移動の途中に、わざわざ車を止めさせ、窓を開けて声をかけてくれたのだ。

山内惠介とはそんな男だ。取材の時も、「寒くないですか?」「飲み物は?」などと、細かい気配りを忘れない……。

山内惠介のそういう気遣いや姿勢は、サイン色紙にも現れているように思う。書くには面倒だが、ちゃんと山内惠介と読めるように書かれている……。

現在、37歳、デビュー20周年の山内惠介は、「感謝」と「恩返し」という言葉をよく口にする。

2015年から、6年連続で「NHK 紅白歌合戦」に出場するほどの大スターとなった今でも、おごることなく、その姿勢は変わらない……。いや、むしろ、より強まっているようにも感じる。

高校2年の時に、福岡県から単身上京し、2001年、高校3年生の時に、シングル『霧情』で、ビクターエンタテインメントから歌手デビュー。

デビューの時こそ、「ぼくはエンカな高校生」のキャッチフレーズで華々しかったが、その後、約6年間は、売れない不遇の時を過ごす。10代から20代前半という、最も多感な時期に、しかも親元を離れての単身で、さぞ辛かったのだろうと思う。

しかし、デビューしてすぐに売れたのではなく、そんな時代が約6年もあったからこそ、その後、2007年に事務所を移籍して以降、生まれ変わった山内惠介の快進撃につながり、今の魅力いっぱいの山内惠介がいるわけだ……。

デビュー20周年、4年半ぶりのオリジナル・アルバムとなる『Gift』には、ポップス、王道演歌、音頭もの、セリフの入った時代ものと、実に様々なタイプの歌が入っている。さらに、オリジナル曲では、初めて師匠の水森英夫以外の作家が作曲した曲、SMAP『青いイナズマ』などで知られる林田健司が提供したファンキーなディスコ調のクリスマス・ソングまで入っている。

そう聞くと、バラバラな気もするが、ちゃんと統一感がある。それは、まさに、どんなタイプの歌でも自分の歌として歌いこなしてしまう山内惠介の抜群のセンスと熱量の高さ、そして、その独特の声の魅力によるものだ。

歌手にとって最も大事なものは、その歌声の魅力だ。個性的で、魅力あふれる声がなければ、いくらうまく歌っても伝わらない。山内惠介の歌声は、明るい響きでヌケがよく、言葉がよく伝わってくる。

多くの日本人の歌声は、西洋人とは違い、たとえて言うなら、木管楽器のような優しい響きだ。ところが、山内惠介の歌声は、井上陽水を代表に、郷ひろみや美川憲一らと同じく、西洋人に近い金管楽器のようなエッジの効いた歌声だと思う……。

コンサートに行ったり、ドキュメンタリー番組『情熱大陸』で山内惠介を見た方ならよくご存知かと思うが、サービス精神が旺盛で、テレビやステージでは、屈託のない笑顔で、実に楽しそうに歌う。

しかし、一方で、自分に何が求められているのか、何を提供しなければならないのかを、実に冷静に俯瞰して見て、常に必死に考えている。決してお客さんの前では見せないが、そういう時には、鋭い目つきを見せる。

山内惠介は、決して、ただイケメン演歌歌手だから売れているわけではない。

個性豊かな耳に残る独特の歌声、伝わる歌唱、キャッチーな楽曲、見せるパフォーマンス……、それらは、昭和の頃の西城秀樹や郷ひろみ、野口五郎ら、歌手を本業として歌謡曲を歌うプロフェッショナルなアイドル歌手と何ら変わりない……。

こういう人がスターなんだなと感じさせる人だ。

<もくじ>

1 大人っぽくなった最新シングル『残照』 〜「実は、演歌くらいの力強さが必要だった…」〜

2 最新オリジナル・アルバム『Gift』 〜「そこに認めてもらうっていうのは大変なんです…」〜

3 曲順も自ら考えたアルバム 〜「こんなセリフを言ってくれたら…」〜

4 金管楽器のような独特の歌声 〜「損してるなと思ってた時期があったんです…」〜

5 家の中は音楽で溢れていた 〜「やっぱり自分の育った環境ですよね…」〜

6 山内惠介は「演歌歌手」なのか? 〜「やっぱりお客様に求められての商売なので…」〜

7 売れなかった 6年間 〜「いきなり売れていたら、今の自分はなかったです…」〜

8 生まれ変わった山内惠介に 〜「その時に気がつきました…」〜

9 これまでの19年を振り返って 〜「皆さまのおかげなんですよね…」〜

1 大人っぽくなった最新シングル『残照』 〜「実は、演歌くらいの力強さが必要だった…」〜

今年、2020年3月に発売となった、デビュー20周年記念曲で通算20枚目となるシングル『残照』は、2018年の 18thシングル『さらせ冬の嵐』、2019年の 19thシングル『唇スカーレット』と同じく、3作連続で、作詞:松井五郎、作曲:水森英夫、編曲:馬飼野俊一による作品。

作曲の水森英夫は、山内惠介の師匠であり、2001年のデビュー曲『霧情』から、山内惠介のオリジナル曲は、全て作曲している。氷川きよしを育て、多くの演歌歌手を門下生に持つ作曲家だ。

『残照』は、マイナー調3連の歌謡曲で、サビの「♪行くな 行くな 行か〜ないで〜」が耳に残るキャッチーな曲。紅白初出場を決めた、2015年発売の 15thシングル『スポットライト』(作詞:喜多條忠)のような雰囲気がある。しかし、『スポットライト』よりも、楽曲そのものも、山内惠介の歌唱も、より大人っぽくなっている。

「そうですね〜、ド演歌ではないので、こぶしをコロコロ回していく歌ではない歌い方、そういう歌謡曲調の歌い方だと思うんですけど、今回、この『残照』をもらった時に、"あっ、これは歌謡曲調だから『スポットライト』のように歌唱すればいいのかなと……。そう思って臨んだところ、先生方から、それだとやっぱり成長が見えないし、変化がないと言われて……。」

「しかも、歌のテーマが、『スポットライト』は青春の男女間の歌でしたけど、これは大人の歌で、命のメッセージなんで、そこはちょっと、ガラッと雰囲気が変わらなくちゃいけないってことで、演歌の要素を『残照』という歌謡曲の中にドンと入れたんですよね。そこが、そういう風に聴こえるのかなっていうのはあります。」

たしかに、歌詞も、『スポットライト』より遥かに大人っぽい内容になっている。作詞の松井五郎は、安全地帯『悲しみにさよなら』、郷ひろみ『逢いたくてしかたない』、光GENJI『勇気100%』、ビリー・バンバンや坂本冬美『また君に恋してる』などで知られる作詞家だ。

「レコーディングの時、松井五郎先生からも、"まさに、命が枯れようとしているその瞬間なんだから、そこをイメージして歌ってほしい" と言われて……、あの……、松井先生は、慟哭って仰ったんですよ。そうなった時に、歌謡曲を演歌歌手が歌うというところをキチっと出して行くためには、まぁ、演歌的な……何というか……、腰を入れるような、そういう風な歌唱を心掛けたんですよね。」

「でも、腰を入れるって言ったって難しいですよね。それは、まぁ踏ん張るっていうことだったり、唸りであったり……、「♪行くな 行くな 行か〜ないで〜 花の色は散ら〜せない〜」って、ちょっと巻き舌っぽくしたりとか……、その……、勢いですよね。そういうのはですね、レコーディングしてて、非常に大変でした(笑)。歌謡曲の様に歌えばいいんだなって思ってたことが、実は、演歌くらいの力強さが必要だったっていう感じで……。」

実際、松井五郎は、「山内惠介の新たな進化」というようなことをテーマにして詞を書いたようだ。

「そのようですね……。まぁ、20周年の記念曲っていうこともあり、僕の、これまでの経験を歌に生かせる様な世界観にしたかったと松井先生は仰ってました。出会いもあれば別れも……まぁ少なからずあっただろうと……。そういう風なことも、この歌に生かせるんじゃないかなっていうことで……。松井先生とは、そういうギリギリ感みたいなところで、ずーっとやってきた様に思うんですよね。先生の詞の世界の中で……。」

松井五郎の詞は、2018年の 18th シングル『さらせ冬の嵐』から3作続けてとなる。

「最初は、『冬枯れのヴィオラ』(2011年、11thシングル)からですから、約10年前からのお付き合いで、『冬枯れのヴィオラ』から『涙くれないか』と2作続いて、その後、『さらせ冬の嵐』『唇スカーレット』……、まぁ、これは、男女の瞬発的な一瞬を切り取った様な色っぽい作品でした。『さらせ冬の嵐』は、この『残照』と同じく、「♪死にはしない……」と言ってて、その頃、"なんて悲しい歌を僕は表現しなくちゃいけないのかな" と思ったんですけど……。今回は、"あっ、松井先生は、山内惠介に、こういうテーマを、歌って欲しいのかなって……。」

「まぁ、ようやく、少しずつ命を歌えるような年代にもなってきたのかなっていうのと、歌の中のテーマで言えば、究極であるってことですよね。今回の命のメッセージって言うのは、大きな……ものなんですよね。で、それを歌うことで、もっともっと、僕が成長出来るんじゃないかということを考えて下さったんじゃないですかね。」

「この歌はですね、いきなり頭から "♪どんな夢にも果てがある" というふうに、逆説から始まるんですよね。普通であれば、"夢には果てがないから頑張ろう" みたいなのに。だから、ここは一番大事なところだなって思いましたね。"果てがある" っていう風に歌ってるからこそ、そのあとの道筋が面白いというか、どうなって行くんだろうって……物語的に。そういう逆説的な言い方で面白いなって思いましたね。」

2 最新オリジナル・アルバム『Gift』 〜「そこに認めてもらうっていうのは大変なんです…」〜

4年半ぶりのオリジナル・アルバムとなる『Gift』には、ポップスの『君の声を抱きしめる』、シャンソン風の『雨のち虹』、王道演歌の『雪の交差点』、音頭ものの『日本 ワッショイ』、セリフの入った時代ものの『五月晴れ』と、実に様々なタイプの新曲が 6曲入っている。さらに、オリジナル曲では、初めて師匠の水森英夫以外の作家が作曲した曲、SMAP『青いイナズマ』などでも知られる林田健司が提供したファンキーなディスコ調のクリスマス・ソング『神様の贈り物』も入っている。

「ね〜、ほんとですよね〜。」

アルバムの1曲目、爽やかすぎるくらい爽やかな『君の声を抱きしめる』は、ポップス調とかではなく、完全にポップスの曲だ。

「アイドルチックな……」

アイドルチックかどうかは、わからないですけど……。

「ざんねん……(笑)」

この『君の声を抱きしめる』は、ザ・ドリフターズが歌い越路吹雪が日本語詞でカバーした『ラストダンスは私に』を思い出させるような曲だ。

「僕はそれをイメージしたんですよ。まさにそう思ってます。いや……、僕ですね、とにかく、オリジナルもカバーも、そういう風な覚え方でやってるんですよ……実は。」

「新曲もそうなんですけど、たとえば、カバーで『シクラメンのかほり』を歌ったりすると、"♪タタ タタ タ〜ン" っていうのが、な〜んか似たようなのあるなって……。なんだろう、なんだろうって、ずっと考える訳ですよ。そうしたら、"あっ『ANAK (息子) 』って曲もこういう曲調だな" とか、どっちが先かどうかはわかりませんけど、なんか似たようなイメージの曲が出てくるんですよ。そういう風な、メロディの基本みたいなものってありますよね。だから、今回は、"あっ、この歌は『ラストダンスは私に』だな" って。」

山内惠介の場合、カバー曲も、自身のオリジナルの新曲も、既存の雰囲気の近い楽曲をイメージして、そこから自分の歌を作り上げているようだ。

「たとえば、『あゝ新撰組』とか……、コレもまた難しい曲なんですけど、じゃあ "『あゝ新撰組』ってなんだろう" って考えたら、ちゃんと『青い山脈』とかがあるわけですよ。"♪若く明るい歌声に~" これをただ新選組の内容に置き換えてるだけでいいんです。"そういうタイプの歌なんだな……" ってわかれば、何も難しく考える必要ないんです。ただ……、三橋美智也さんが歌われてるってことで、どうしても民謡に寄っちゃうんですけどね。」

「でもですね……、これって非常に難しくて、歌を知ってないと、とくに演歌歌手は厳しいですね。

って言うのは、演歌って、色んなジャンルの寄せ集めなんですよね。クラッシックのような歌もあれば、シャンソンぽいのもあるし、ジャズっぽいのもあるし。こういう『君の声を抱きしめる』とか、ちょっとポップだったり、色んなものが入っているじゃないですか。なので、演歌歌手は、あの……、非常に大変な職業ですよね。」

歌手は、とくに山内惠介のような売れっ子となれば、自分のCDやコンサートのためだけでなく、毎週のように、いろんな番組で歌うカバー曲も覚えたり、練習したりしなければならない。それも、ただ歌えればいいというレベルではなく、カバー曲であったとしても、視聴者を感動させ、そこで自身の魅力を伝えることができなければ、その番組に出たことがマイナスとなってしまう。歌う方は、毎回、そんな思いをしている。歌手というのは、端からみれば、ただ好きな歌を歌っているだけの気楽な商売に見えるが、実際は、大変な仕事だ。何事も、見た目と実際は違うものだ。

「そうでしょう〜。よく言われるんですよね、"演歌のお客様は、あなたのね、お父さん、お母さんとか、おじいちゃん、おばあちゃんの年代でしょ。だから、やさしいことなんでしょうね〜" って仰る……。冗談じゃないと。だって、アイドルの歌や歌謡曲やザ・ビートルズとか、色んな曲を聴いてきた人達なんで、とっても耳が肥えているんですよね。その人達が、今、若い人達を応援しようというわけですから、そこに認めてもらうっていうのは大変!なんです。」

今でこそ、ステージやテレビでは、何も考えず、ただ自由に奔放に、楽しそうに歌っているだけのように見えるが、売れなかったころのことを、忘れていないのだろう。

カバー曲を提案する番組側も、当然、意図や確信のようなものがあって、曲を選んでいる。

「意図は……、ありますよね。それは選曲する方も必死ですからね……。でも、歌い手に合わない歌と合う歌はあると思います……。でも、歌手は。言われれば何でも歌えますよってことじゃないとダメなんです。民謡調の歌でも、浪曲調の歌だったとしても……、これはいい勉強だなと思って、毎回、トライしていくんですよね。」

3 曲順も自ら考えたアルバム 〜「こんなセリフを言ってくれたら…」〜

今回のアルバム『Gift』では、6曲の新曲を、曲ごとに 6人の作詞家が担当しているところも面白い。

「そうですよね、面白いですね。あの〜、僕はシンガーソングライターではないので、詞も曲も、編曲に至るまで、作られたものを自分はどう演じていくのかという、そこが僕の一番の使命だと思うんですよね。」

「それで、たとえば、この『雪の交差点』の 鈴木紀代先生にしても、『君の声を抱きしめる』の もりちよこ先生にしても、やはりその、山内惠介を聴いてるお客様が、こんなセリフを言ってくれたら嬉しいだろうな……、っていうことを考えてくれてる。鈴木紀代先生は、そういうことを仰いますね。」

「たとえば、『釧路空港』なら、"♪連れて帰るよ 釧路空港" とかも、そこだけ切り取ったら、あんまり意味がわからないんですよ。"連れて帰るよ 釧路空港" って、"釧路空港は人かっ!" みたいな……(笑)。でも、"連れて帰るよ" ってところが、あの当時、2013年の時、ファンの人達に喜ばれたんですよ。"えっ、こんなこと言ってくれるようになったの!" "連れて帰って〜!" みたいな……(笑)。」

歌詞というのは、黙読したり朗読するものではなく、あくまでも、メロディという音に乗ったものを聴く。だから、極端に言えば、必ずしも、字面だけ見て意味がわからなくても、辻褄が合ってなくても構わない。大事なのは、音で聴いた時に、どう聞こえて、何を感じるかであり、それは、歌詞の中のたったひとつのキラーフレーズだけでも良かったりする。

「そう、そう、ホントそう……、耳に残る言葉……、大事。勉強することばかりです。」

ディスコ調のクリスマス・ソング『神様の贈り物』は、SMAP の『青いイナズマ』などの作曲で知られる林田健司が作曲。オリジナル曲では、師匠の水森英夫ではない作家による作品は初となる。

作詞は、郷ひろみ『2億4千万の瞳(エキゾチック・ジャパン)』、チェッカーズ『涙のリクエスト』、中森明菜『少女A』、荻野目洋子『六本木純情派』、稲垣潤一『夏のクラクション』、杉山清貴『最後のHoly Night』、中西圭三『Woman』など、歌謡曲・ニューミュージックの世界で多くのヒット曲を持つ売野雅勇によるものだ。

「そう、師匠以外では初なんですよ。僕を担当してくださってるディレクターさんが、もともとサックスプレーヤーだったんですけど、その方は、もともとのフィールドがポップスなんですよ。米倉利紀さんをはじめ、田原俊彦さんとかのバックバンドで吹いてたとか、そういう風なところから来られてるんです。ま、そういう方が、今、61歳になりますけど、50代くらいから演歌ってものに携わるようになってきたわけですよね。」

「で、『風蓮湖』とか『釧路空港』とか、そういうのを担当されていく中で、その後、松井五郎先生とか、今回の『神様の贈り物』の売野雅勇先生に会わせてくれたりしたんです。なので、今のディレクターさんに出会ってからは、作詞の先生方との出会いが、やっぱ広がりましたよね。喜多條忠先生もそうだし、松井五郎先生も。みなさん、どちらかと言うとあっちの世界……、ポップスとかニューミュージックの世界の方ですから。で、『神様の贈り物』を作曲してくださった林田健司先生も、そうですね。」

『神様の贈り物』は、そういう、完全にポップス系の作家によって作られた曲だ。

「ディナーショーとかで、クリスマスソングを歌うんですけど、いっつもカバー曲なんですよ……、オリジナル曲でクリスマスソングがないから。でも、演歌でクリスマスソングって、ちょっと難しいんですよ(笑)。あんまり演歌で "♪ジングルベル〜" みたいな。そういうの、ないんですよね。それで、オリジナルでクリスマスソングを作ろうってなった時に、水森先生にも話したら "いいよ、20年だし、そういう挑戦もいいんじゃないの" ってお話しいただいたので、それで、ポップスの林田健司先生にお願いしたんです。」

これほど、バラエティにとんだ6曲だが、違和感なく、むしろ、山内惠介の幅の広さ、いろんな歌が楽しめるアルバムになっている。

「いや〜、入り口こそ『君の声を抱きしめる』で始まりますけど……(笑)、これね、曲順も自分で言わせてもらったんですよ。最初、ディレクターさんは、なんか違うのを1曲目にしてて、『君の声を抱きしめる』と『神様の贈り物』っていうポップスを2曲続けたりしてたんですけど、そういうポップスと演歌をセパレートにするんじゃなくて、"ここは包みましょうよ" ってことで、『君の声を抱きしめる』の次に、ちょっとシャンソン風の『雨のち虹』、『雪の交差点』『五月晴れ』『日本 ワッショイ』と演歌、時代物、音頭ときて……。」

「で、ここ、『神様の贈り物』の前は、曲間をちょっと長めにあけたんですよ。"ワッショイ ワッショイ" のあとに、いきなり『神様の贈り物』は厳しいなと思ったので(笑)。だから、4〜5秒かな、間をあけて、新しい山内惠介ということで……。だって、林田健司先生は、SMAP の『青いイナズマ』とか『君色思い』とか書かれてるわけでしょ、いくら、その前の『日本 ワッショイ』が明るい曲とは言え、"ワッショイ ワッショイ" のあとにすぐじゃあ……(笑)。だけど、これ、僕もいい曲順に出来たな〜って思いますよ。」

4 金管楽器のような独特の歌声 〜「損してるなと思ってた時期があったんです…」〜

カバー曲とは違い、自分のオリジナル曲の場合、お手本や見本となる歌はない。どう歌ってもいいという自由さがある反面、自分がオリジナルでお手本を作らなければいけない難しさもある。

「あのー、まぁ、オリジナルに関しては、今回の、この『神様の贈り物』だけ初めて林田健司先生に書いていただきました。」

「新曲は、だいたい、先生のデモテープがあるので、ある程度それで覚えていますけど、その先生の歌の印象が付いちゃうこともありますね。だから、ある方はね、先生のデモテープじゃなくて、ちゃんとしたコーラスのような方が歌ったデモテープをわざわざ作る人もいるんですって。やっぱり、引っ張られちゃうから、どうしても……、そっちにね。」

「でも、やはり、そのメロディーラインを作ってる作家の先生っていうのは、個性があると思うので、岡千秋先生であったり、弦哲也先生であったり、船村徹先生であったり、古賀メロディーだったりって……。デモテープは、水森先生がこんな風に歌ってほしいなっていう、あの……、要望と言うか、イメージですね。それをヒントにして、じゃ、自分なりに、自分だったらこんな風に歌うなとか考えますね。ココはこぶし入れたいなとか、ココは入れたくないなとかっていうのは、歌ってみて考えます。」

「カバー曲の場合っていうのは、やはりその、三橋美智也さんなら、三橋美智也さんの声でみなさん聴いていらっしゃるから……、でも、こんなに声質の違う自分が歌っているってことはですね、三橋さんに寄せながらも、自分流の歌い方っていうものにしないと、僕が歌ってる意味がないので、なのでそこは、もう何度も何度も聴いて、自分で声を合わせてみたりとかってしてますね。」

「だから、最初はモノマネから始まりますよね。三橋さんに寄せて歌って、ちゃんと覚えて、そしたらあとは自分の歌い方で変えていくってっていう作業があるので……。だって、みなさん、それで覚えてらっしゃる方は、やっぱ気持ち悪いでしょ……、あまりに自分よがりに歌ってしまっては。カラオケだったらいいんですけどね……。」

山内惠介の歌声は、明るい響きでヌケがよく、芯があって、言葉がよく伝わってくる。多くの日本人の歌声は、西洋人とは違い、たとえて言うなら、木管楽器のような優しい響きだ。ところが、山内惠介の歌声は、井上陽水を代表に、郷ひろみや美川憲一らと同じく、西洋人に近い金管楽器のようなエッジの効いた歌声で、それは、山内惠介にとって大きな武器だ。

「あ〜、もう本当にね……、自分の声って、損してるなと思ってた時期があったんですよ。だってね、変声期前は、とっても綺麗な声で、もうソプラノのような……(笑)。それが、こんな声になっちゃったから……。」

「何が嫌だって、大人びて聞こえるということですね。せっかく、17歳でデビューしてるのにもかかわらず、ラジオから聞こえてきたら、なんか年配の方が歌っているんじゃないかって思われそうな……、若々しさとかないわけですよね。だってね、高音のキラキラした声だったら、爽やかじゃないですか。それが、自分の声にないっていうのは、すごいイヤだなって思ってましたね。個性的ではあるけれども、コレってどうなんだろう……って、ちょっと損してるのかな〜とかって……。僕も、あんな綺麗な声に生まれたかったとかね。でも、まあその当時も、言ってもらえたのは、"あなたは、どんどん年齢とともに声が合って来るわよね" とね。」

「それと、前に、大先輩ですけど美川憲一さんと僕の声が似たところがあるんじゃないかって言われたこともありました。実は、キーもほとんど変わらないんです。あと、山川豊さんにも似てるって言われたこともあって、山川さんから、"俺の『函館本線』は、お前にしか歌えない" って、ずいぶん前、5〜6年前に言われました。当時は、なんのことかサッパリわからなかった……(笑)。」

そう話すが、山内惠介の歌声は魅力的で、涼しい顔立ちながらその熱量の高い歌唱は、さわやかで、若々しい。

「そう、今はね、すごい若々しくて……(笑)。あと、声が自分の年齢に、だんだん合ってきたのかなと思ってますね。たしかに、前はちょっと損してるのかな〜とかって、そういうのはありましたけど、今は、自分の声は、だいぶ歳を重ねてきていいなと思っています。」

「とくに、低音がどんどん響くようになってきたことですね。水森先生もおっしゃるんですけど、僕の魅力は中低音だぞと。あの……、バーンって感じなのは、フランク永井さんとか、そういう方なんですけど、僕の場合は、たとえば『釧路空港』なら、"♪風の噂に聞いたんだ〜" の この "き〜" の感じですよね。その "き〜" が、他の方はなかなか出ないよって水森先生は仰ってくださいます。」

「だから、カラオケで歌ってくださる方たちは面白いですよ、そこだけメロを変えて上げて歌ってますからね……、そこが出ないから。水森先生も、"あそこは、メロディを上げておけばよかったな" って……、上げといたら、もっと歌われたんじゃないかな……" って。『さらせ冬の嵐』もそうですね……、"♪ろくでなしを 好いただけ〜" の "け〜" が低くてなかなか出ないんですよ。だから、水森先生も "そこを上げておけば、もっとメジャーになったんじゃないか……”とかっておっしゃるんですけど……(笑)。」

「でも、やっぱり、歌って芸術ですから、それをやっちゃうと軽くなっちゃって、やっぱり "ここは難しいな" ってところがあった方が、歌い手も歌手らしくなれるし、カラオケの人たちも、"実はプロってすごいんだな" って思ってくれるんじゃないかと……(笑)。それと、山内惠介にしてみたら、どっちの方が光るのかってことですよね。」

5 家の中は音楽で溢れていた 〜「やっぱり自分の育った環境ですよね…」〜

テレビやコンサートでは、実に様々なカバーを歌っている。西城秀樹の『若き獅子たち』や『傷だらけのローラ』など、比較的、山内惠介の歌唱をイメージしやすいものもあるが、シャ乱Q『シングルベッド』や、アリスの『秋止符』、松任谷由実、サザンオールスターズ、尾崎豊……など、正直、聴く前には想像がつかない曲も少なくない。

しかし、実際に聴くと、全部、自身の歌にしてしまっている。モノマネでもなく、まるで山内惠介の持ち歌のように、堂々と伸びやかに歌い、気持ちよく聴ける。オリジナルとは違った歌唱で、その楽曲そのものの新たな魅力を発見できたりすることも少なくない。

また、『船頭小唄』『大利根無情』のような曲や『無法松の一生〜度胸千両入り〜』『俵星玄蕃』などの歌謡浪曲も見事だ。

「いや〜、どうなんですかね〜。今ね……、僕、初めて分かりましたね。やっぱり自分の育った環境ですよね。ひと回り歳の離れた兄がいるんですよ。その兄が 尾崎豊さん とか BOØWY を聴いてたりとか、そしたら、9歳離れたその下の兄は WANDS だったり浜田省吾さんだったり……。だから、そういうのも自然と貰ってんでしょうね……。」

「なので、ポップス寄りの歌を歌うと、なんか兄の声に似るんですよ。それで、自分が女唄を歌ったら母の声に似るし、演歌を歌ったら父の声に似るんですよ。なんかそういう風な、自分の家庭環境って、あまり他ではないんだなって、だんだん分かってきたんですよ。」

17歳で上京するまで、実家の福岡では、両親と、9歳と12歳離れた兄の5人家族だったため、まるで「まわりは全員大人で、自分ひとりだけ子供」というような感じだったと言う。

もともと、美空ひばり、大月みやこ、金子由香利、鮫島有美子らの歌が好きだった母の影響で、山内惠介も、幼い頃から美空ひばりをはじめ、懐メロや演歌・歌謡曲が好きだった。初めて歌ったことを記憶しているのは、美空ひばりの『みだれ髪』で、5、6歳の頃だった。

演歌歌謡曲は好きだったが、兄が聴いていた WANDS なども好きで、中高生のころは、安室奈美恵のファンだった。とにかく、家の中には、音楽が溢れていた。

「もぉ〜ガンガン! なので、家族 5人で車に乗ると、兄が、やたら B’z かけたりとかね、そうすると、母親が ウルサ-イ!とか言って、いきなり、美空ひばりさんかけたりとか……、父親は父親でオールディーズかけたりとか……。父親は、オールディーズが好きなんですよ、坂本九さんとかね、そういう方たちがカバーした和製ポップスとかですね。そしたら、今度は、真ん中の兄が尾崎豊さんの『OH MY LITTLE GIRL』かけると、母親は大月みやこさんを流したりと……、もう、オーディオの取り合いでしたね……。」

「だからね、それはですね、今ハッキリ分かりました。僕はやっぱその環境が良かったんですね。家族みんな歌が好きだったし、そうやって車の中でもガンガン歌が流れていたので……、ま、家の中も然りですけど。」

そんな様子だから、家族でカラオケに行くと大変なことになる。

「いまだに行くんですよ〜。僕がね、ふっとね、去年なんか帰るわけですよ。ゴールデンウイークとかお盆とか。そしたら、家族 5人だけじゃなくて、もう兄達も家庭がありますから、孫もいるし、甥っ子たちもいるし、全部で10人以上になるわけですよ。」

「その時、"じゃあ 1日くらいは、ちょっと温泉でも行って、宴会場みたいなトコでご飯食べましょう、片付けもしなくていいから私達もラクだし、お風呂もあるし" ってことになったんです。"あなたも、普段、ずっと歌ってるからノドも休めてね" とかって言うんですよ。」

「それで、いざ行ってみて、パッと宴会場の扉を開いたら、カラオケの機械があるわけですよ(笑)、ステージまであるんですよ……(笑)。話が違うじゃないかよっ!って(笑)。」

「結局、みんな歌いたいからで、大カラオケ大会ですよ(笑)。甥っ子も『パプリカ』とか歌ったりとかね。それで、僕も一緒に歌ったりしたら、"歌わないで!" とか言われる……(笑)。"お前っ、オレ、歌手だぞ!" って言っても、"やめてーっ!" とか言われて……(笑)。自分が歌いたいわけですよ。」

「だんだんノッてくると、自分もやっぱり歌いたくなるし、歌おうとすると、"惠介は歌わなくていいから! ノド休めて! とか言われて……。結局、みんな自分が歌いたいわけですよ(笑)。もう、みんなマイクの取り合いですよ。そういうの、いまだにそうですよ。そこがまぁ、やっぱ山内家ってのは、自分の家族ってのは、歌が好きなんだなーって。」

6 山内惠介は「演歌歌手」なのか? 〜「やっぱりお客様に求められての商売なので…」〜

小さい頃から、知らない間に耳にしていた、そういう様々な音楽の蓄積は大きかったかもしれない。

「大きいですね〜。まぁ、一番は、母親が美空ひばりさんから、クラッシックやら何やら、色んなものを、僕に聴かせてくれたという大元はあると思うんですけど……。でも、考えてみたら、やっぱり家族みんなそれぞれの音楽が、しかも世代が違うんでね。兄たちとは違うので、それが良かったのかもしれませんね……、僕は恵まれてたんですね。」

「だから、今、色んな歌も怖がらずに、たとえば、尾崎豊さんとか、藤井フミヤさんとかをカバーで与えられても、"あ、こういう感じなのかなー" とかって思って歌えるので……。そうですね、実は、あんまりジャンルとか決めつけちゃいけないのかもしれないですね……。自分は "演歌歌手" って、デビューはしてきたものの……。」

「でもですね……、色んな曲を歌っている中で、やっぱり一番好きなのは演歌なんですよ。しっくりくるんです。お風呂に入ってるみたいな……(笑)。"この温泉 一番 えぇ~なぁ~" みたいな……(笑)これ これ これ、これやでぇ~" みたいな感じで……(笑)。」

あくまでもベースは演歌ではあるが、『冬枯れのヴィオラ』『恋の手本』『スポットライト』『愛が信じられないなら』『さらせ冬の嵐』『唇スカーレット』など、多くのヒットシングルは、演歌というよりも、ポップス調の歌謡曲だ。

「そうなんですよ。『スポットライト』も『冬枯れのヴィオラ』も歌謡曲ですし、だから、ああいう歌からですね、実は自分の声って、ド演歌だけじゃなくて、ああいう風な歌謡曲のいい時代の、西城秀樹さんや、野口五郎さん『私鉄沿線』や、そういう世界に、実は合ってたのかな……、っていうことが発見だったんですよ。」

「それまでも、郷ひろみさんの『よろしく哀愁』っていうのを、何回も番組で歌ってるんですね。"何なんだろうコレは……" ってずっと思ってたんです。で、ある時、『恋する街角』を出した時、"♪ほっほー" っていう歌を出した時に、リスナーの方から "郷さんの新曲ですか?" って問い合わせが来たんですって。」

「僕ね、全然、意識してなかったんですね。でも、そのあとに『よろしく哀愁』を歌った時、お客さんの反応もさることながら、やっぱり自分にしっくりくるんですよね。声を出そうと思わずに自然と、こう、ぶわぁーんて出る感じ。"♪もっと素直に僕の~ 愛を信じて欲しい〜" "♪会えない時間が 愛育てるのさ〜" って、スーッと出るんですよ。その時、思いました……、あっ、これが、歌との相性なんだなって。」

「なので、そこのライン上に『スポットライト』もあるし、もっと暗くしたら『残照』もあるし、『冬枯れのヴィオラ』もあるんですよね。そういうことが見えてきた時に、少しずつなんか結果が出てきてるような感じがしましたね。そしたらまた、演歌は演歌で、自分の中でも、やっぱりシックリくるもんですから、"僕はぁ、ホントこういうのが好きで演歌歌手目指したんだよなー" って、あらためて思ったりとかして……。」

「だから、自分が好きとか嫌いとかっていうことじゃなくてですね、お客様に求められての商売なので、お客さんが、"いいわね〜" って言ってるものは何なのかってことが、少しずつ、この19年の中で、わかりかけてきてる感じはありますよ。」

自分が好きなものと、求められているものは違っていたりもする。

「違うんですよねー。だから、僕の場合、その〜何でしょう……、たとえば、こぶし回している歌もですね、決してド演歌じゃないんですよね。サラッとした、なんかソフトな演歌って感じなんですね。かなり、こぶしを回してるような演歌もあるじゃないですか。そういう、感じじゃないんだと……。でも、年を重ねたら、またそういうのも歌えるようになれればいいな〜っていう感じはあるんですけど。」

一般的に、「演歌歌手」と聞けば、ド演歌を歌う歌手を想像してしまうが、今の時代では違ってきていて、新しいタイプになっているということだろう。昭和の頃の西城秀樹や郷ひろみ、野口五郎ら、歌手を本業として歌謡曲を歌うプロフェッショナルなアイドル歌手がいなくなった現在、山内惠介のような歌手が、そのポジションにいるということだ。

個性豊かな耳に残る独特の歌声と伝わる歌唱、キャッチーな楽曲、見せるパフォーマンス……、それらは、まさに、昭和のアイドル歌手たちと変わりない。

7 売れなかった 6年間 〜「いきなり売れていたら、今の自分はなかったです…」〜

山内惠介は、福岡県糸島郡(現在の糸島市)で、そんな歌好きな家族の中で育った。

高校1年生の時、作曲家の中山大三郎が審査委員長を務めるカラオケ大会に出場した。当日、中山大三郎が来られなくなり、代わりに、急遽、作曲家の水森英夫が来た。その大会で山内惠介は、母親が選曲した北島三郎の『男の劇場』を歌い優勝。そのことがきっかけで、水森英夫の目にとまり、スカウトされたという、なんとも運命的な出会いだ。

翌年、高校2年の時に単身上京し、水森英夫の弟子としてレッスンを重ね、2001年、高校3年生の時に、シングル『霧情』(作曲:水森英夫、作詞:星野哲郎)で、ビクターエンタテインメントから歌手デビューした。

「ぼくはエンカな高校生」のキャッチフレーズで、デビューの時こそ華々しかったが、その後、約6年間は、売れない不遇の時を過ごす。10代から20代前半という、最も多感な時期に、しかも親元を離れての単身で、さぞ辛かったのだろうと思う。

「そうですね……、もう、鳴かず飛ばずでしたから(笑)。」

必ずしも、楽曲が良くなかったわけではなかったし、歌唱が悪かったわけでもない。しかし、売れていなかったということは、何かが足りなかったのだろう。

「それは……、やはり声の響きであったり……、その、ちゃんと演じることができなかったんですね。たとば『船酒場-ふねさかば-』(2006年、6枚目のシングル)なんかは、非常にわかりやすくて、酒場のママになっちゃえばいいのに、でも、なれなかった……、あんなにわかりやすい曲なのに。お客さんに、一対一でシンプルに "お客さん" て呼びかけることはできましたけど……、やっぱり、24〜5歳くらいまでは、若かったんですかね〜。」

2004年リリースの4枚目のシングル『君の酒』なども、いい歌だ。

「そうなんですよ〜、いい歌なんですよ〜。まあ、あの歌は等身大ですよね。演ずることがしたくて演歌歌手になったんですけど、あの歌は演じるんじゃなくて、背伸びせずに、その当時の自分で歌えば良かったんですよね……、心に素直に。東京の片隅で、ふるさとに帰れず頑張っている……、都忘れですから。だから、あの歌はヒントになりましたね。等身大で歌うってことはどういうことかって……、立ち方から違ってきますからね。そういうところから、いろんな歌を歌う時に、"こういう風に演じてみたいな……" とか、そういうのは出てきましたね。ある映画とか、ある女優さんを思い浮かべてみたりとかね……、高倉健さんになってみようかなとか(笑)。」

しかし、歌手にとっては、売れないことほど辛いものはない。「自分は求められていないのではないか?」とさえ思ってしまう。

「そうですね……う〜ん……、スケジュールが埋まらない、仕事がないっていうのはね〜、つらいですよ〜。」

そんな時、歌手をやめようと思ったこともあった。

「やっぱり、あの……、歌手らしい過ごし方ができない、そして、自分の後輩にも抜かれていく……。テレビ見ながら、"なんで自分は、そこに出れていないんだろう……" とかって、自問自答するわけですよね。それに、そういうことを話せる人もいなかったんですよね。水森先生にも、"やめた方がいいんですかね……、やめて福岡に帰った方がいいんですかね……" って相談したりもしましたね。その時は、本当にそう思いました。」

「でも、それほどうまくいってなかったですけど、毎年、シングルをリリースさせてもらってたビクターには感謝ですね。ありがたかったな〜って思うんですが、もう、デビューして5年もすると後輩も出てきて新人でもなくなってきますしね……。」

「ただですね……、僕は、年齢が若かったんですよね。だから、あとにデビューされた方でも、僕より年上の方もいらっしゃいましたし、まあ、みなさん、それぞれいろいろな苦労をされて今があるんだな〜って思いました。」

「メジャーデビューして、すごい華やかなデビューをさせてもらいました。でも、そこから、だんだん だんだん テレビもラジオも出られなくなって、もう辞めたんじゃないかと思われるようなね……、そういう風な活動でしたから……。でも、いきなり売れていたら、今の自分はなかったです。」

8 生まれ変わった山内惠介に 〜「その時に気がつきました…」〜

2007年、現在の所属事務所に移籍したことで、そんな山内惠介に転機が訪れる。新しい事務所は、それまで地味だった山内惠介を、見た目からも変えていった。

事務所を移籍しての第1弾シングル、2007年にリリースされた通算7枚目のシングル『つばめ返し』では、佐々木小次郎に扮して歌った。

そして、続く、2008年の8枚目のシングル、「♪惚れたね ホの字だね〜 ホッホ〜」の『恋する街角』で、山内惠介のイメージが大きく変わるとともに、歌も変わったし、意識も変わり、歌の世界を演じることができるようになった。

「そうなんですよ〜。ああいう風なリズム歌謡って、それまでなくて、"けいちゃん!" ってファンの方が言えるような歌もなかったんですよね。で、あの時は、男にも関わらず宝塚のような衣装を着て……、最初は、あの衣装を着るのもね……(笑)七五三じゃあるまいしって……。」

「それで、曲はご当地ソングでもあるわけですよ。北は札幌から博多まで、盛り場を舞台にして回るわけですよ。あの歌は、主役がいるというよりも、どこか俯瞰してですね、街角で出会った男女を応援するっていう……、いい人が見つかって良かったね〜っていうような、そういう景色とともに……、あれはムード歌謡なんですよね。テンポ落としたら『たそがれの銀座』のようなね。その時、"あっ 自分は、このコスチュームとともに、恋のキューピッドになればいいんだね" って思ったんですよね。そういうふうにイメージをして、振りも付けながらやったんです。

見た目のイメージは大事だ。宝塚風の煌びやかな衣装で、CD のジャケット写真からも、以前は地味だった山内惠介が生まれ変わったということが、ひと目でわかる。

「キラキラした、そんな華やかさみたいなものがね……。だけど、踊りだって、それまで振り付けもなかったし、踊ったこともなかったんですよ。そこから、菊地ヒロユキ先生に、振り付けてもらうようになったんです。"ホッホ〜" とかね。自分でも、その時、"あ〜 振りをつけて踊るようになるんだな〜" て思いましたね(笑)。だから、あのころの VTR 見るとヒドイですよ(笑)」

「でも、あのあたりくらいからかな……、ただ歌を届けるということじゃなくて、フォーマンスってことを考え出したのは。パフォーマーにならないと、お客様を喜ばせることはできないのだなということを感じましたね。だって、歌だけだったら、CD でいいんですもんね。見に来てくださっているわけですから……。」

コンサートやテレビでは、声だけを聴かせているわけではなく、その姿も見られている。人間にとって、目からの情報は、耳からのそれを凌ぐ。どんなに楽しい曲でも、つまらなそうに暗い表情で歌っていたら、いくら歌声がそうではなかったとしても、楽しそうには伝わらない。テレビで見た曲を買ってCDで聴いたら、あんまり良くなかった、という経験がある方もいるだろう。そういう意味では、音しかないラジオで聴いていいと思った曲は間違いない。

いずれにしろ、歌声とともに、自分をどう見せるのかということが大事だ。

「そうなんですよね〜。その場に見に行きたいなあって、思ってもらわないといけないですし、そう考えると、パフォーマンスだとか、衣装とか大事ですよね。だから、自分はパフォーマーにならなくちゃいけないんだなっていうことは、ホントに、その時に気がつきました。」

「たとえば、小柳ルミ子さんとかね、ダンスも見せながら歌を届けていくっていう……、郷ひろみさんもしかり、田原俊彦さんもそうですけど、自分も、そういう見せ方というのをひとつの柱としていくことが大事なんだな〜って感じさせられたのが『恋する街角』でしたね。」

『恋する街角』に続く 9枚目のシングル、2009年の『風蓮湖』は、オリコンの週間ランキングで 50週にわたってランクインするヒットとなる。2010年の『白樺の誓い』を経て、松井五郎が初めて山内惠介の作詞を担当した 2011年の『冬枯れのヴィオラ』では、また、山内惠介の歌が大きく変わった。

「涙は心の逃げ道なんだよ 過去など未来の足枷(あしかせ)なんだよ」と歌われるマイナー調 3連の曲の耳に残るサビ「♪泣けば 泣いただけ〜 冬枯れのヴィオラ〜」は、それまで、あまり聴いたことのなかった山内惠介の力強く伸びやかな歌声だった。

その後、『涙くれないか』『釧路空港』と続き、2014年、初主演舞台『曽根崎心中』の劇中歌でもあった『恋の手本』が、オリコンチャートで9位にランクインし、デビュー13年目で初の TOP10 入りを果たす。この曲も、サビの「♪恋を重ねた二人だから 振り返ることなどなにもない〜」が、山内惠介の情熱的な歌唱で、歌声が耳に残る。

「『恋の手本』は、実は、森進一さんをイメージして……。だって、森進一さんは、やっぱり曽根崎心中の劇中歌をお持ちなんで、『それは恋』っていう名曲がありますから。だから、あれを、僕が平成の時代にやらなくちゃいけないということで、森進一さんをイメージして歌っているんです。タネを明かすと、そういうことなんです。そのくらいすごいパフォーマーなんです、森進一さんも五木ひろしさんも美空ひばりさんも……。だから、みんながあれだけ真似されるんですよ。だから、時代を築ける歌手なんですよ。もうその人その人そのものが、歌謡史になっちゃってるわけですから。」

歌手にとって、一番大事なものは、オリジナリティであり、個性だ。モノマネされるということは、個性的であるということで、その人にしかできないことをやっているという証でもある。

もう少ししたら、山内惠介もそこに仲間いりするのではないだろうか。

「せっかくなら、自分もそんな風になりたいな〜って思いますよ。」

9 これまでの19年を振り返って 〜「皆さまのおかげなんですよね…」〜

そして、2015年、15枚目のシングル『スポットライト』のヒットで、NHK 紅白歌合戦に初出場する。なにも、歌手にとって紅白が全てではないが、紅白出場は、一流歌手の証であり、全国区になったことを実感させてくれる。なにより、それまでの15年間の努力が報われた瞬間だったと思う。

喜多條忠が作詞した「涙という字の右側に 戻るという字が隠れてる……」と歌われる『スポットライト』は、言葉とメロディの相性がとても良く、山内惠介の情熱的でありながらも抑制された歌唱で、歌詞の世界がよく伝わってくる名曲だ。メロディもキャッチーで、一度聴いたら耳から離れない。

その後は、ご存知の通り、『流転の波止場』『愛が信じられないなら』『さらせ冬の嵐』『唇スカーレット』と、ポップスや歌謡曲調のキャッチーな楽曲がヒットし、今年の年末、2020年、第71回の NHK 紅白歌合戦への出場も決まり、6年連続出場となる。

先月、2020年11月には、デビュー20周年コンサートが日本武道館で開催され、また、デビュー曲『霧情』から最新曲『残照』まで、ソロのオリジナル曲97曲、カバー曲51曲など全152曲を収録、さらに、全22曲のミュージックビデオが収められたDVDも付属したしたコンプリートボックス『20th Anniversary Complete Box』も発売された。

現在、20周年、37歳、この19年間を振り返ってどう感じているのだろうか?

「そうですね……、"難しい" と書いて "有り難う" という言葉も出てくるんですよね……。まあ、皆さまのおかげで、ここまで 20年目っていうところまで歌い続けられたなと思いますね。なんでも、ありがたいなと心から思える、そんな自分になれた丸19年だったと思います。それは、やはり、お客様のありがたさであったり、まあ、すべてに通じると思うんですけど……、すごく、人間らしくなってると思いますよね。」

「あと、近道よりも遠回りがいいんだなと思ったりとか、人生には無駄なことは何ひとつないって言いますけど、でも、それも本当にそうだなって心から思えるようになったこの19年でした。」

「たとえば、音楽番組でも、最初のうちはカバー曲だけとかで、新曲が歌えるか歌えないかってところでしたけど……、でも、それでも非常にありがたい……。で、そのうち、毎回、新曲が歌えるようになったりとか、スペシャルなことができるようになったりとか、そういう風にひとつずつ増えていくわけですよね。そうなった時に、やはり昔のこと考えると、ありがたいな〜って思えるんですよね。」

「"いいな〜先輩たちは、ああいう一人舞台とかやって……、自分も、ああいうツードアショーのうちの一人になりたいな〜" とか思って見ていたんですけど、でも、いざ自分が、いよいよそういうような立場になってきた時に、"あっ こんなに曲をたくさん覚えなきゃいけないんだ!" って(笑)。ただ、たくさん歌えるだけじゃなくて、新しいものを覚えていく、この大変さってものですよね。」

「でも、それまでの期間があったからこそ、頑張って、一生懸命に自分が求められていることに期待に応えたいなっていう思いになるわけですよね。だから、そういうふうな時期がなければ、もしかしたら、不平不満ばかり言っていたかもしれませんね……。」

「でもね、そういうことを言ってるようでは、やっぱりお客様に失礼で……、お客様って関係ないですよね、そういうのって。お客様は、本当に歌の好きな方なんで、ちゃんとその歌に対して礼儀を持ってるとか、真正面から向かい合ってるなあとか、ちゃんと頑張って覚えてきたんだなっていうのが、声を聴けばわかるんですよね。ワンコーラスでわかりますよね。」

そういう感謝の気持ちを忘れず、手抜きをせず、誠実に歌とお客に向き合う姿が、山内惠介らしい。今は、充実していて楽しいと言う。

しかし、そんな忙しい中、何か不満はないのだろうか?

「そりゃ、いっぱい欲はあるんですよね……、こうしたい、ああしたいというようなことは。」

「でも……、まず、人間力っていうのを、自分が自分なりに開拓していきたいですね。というのは、歌を歌う前に、自分がちゃんとした人間でありたいなって思うんですよ。歌手だからいいとか悪いとかっていうことは、僕は違うと思うんです。よく師匠からも "日常の生活が舞台に出るんだよ" って言われてましたし、歌うことは自分をさらすことですから。」

「でも、なかなか難しくって、自分でわかっていなかったようなことが、出ますよね……、隠しきれない、ちょっとした時に出ますね。だから、"アチャ〜" って思うことありますよ。"あんなこと普段から言ってるから、こんな時に出ちゃうんだよ!" とか(笑)。」

「それも含めて、今の自分であるっていうことで、"あ〜 自分はまだまだ青いな……" とか思いながらも、でも、そういうことを、自分で言えるようになったことも、すごく、僕は幸せだなって思いますね。」

「"落ち込むこともあるけど、私は元気です" って、『魔女の宅急便』じゃないですけど、へんに落胆することとか、ドーンと落ち込むことがなくなったんですよ。もともと、僕は、結構、根に持つタイプだったんですね……、あの時、あれをしたな、みたいな(笑)。」

「いいことよりも、そうじゃないことの方が、よく覚えてるじゃないですか。でも、それって、人間としては、非常に器が小さいんですよね。なので、その時は、怒ったかもしれないけど、それを引きずらずに……、なぜなら、今日は今日しかないし、そう考えると、それを引きずっている自分が大人気ないなっていう風に思います。」

「誰でも失敗はあるし、自分も振り返ってみると、そういうことを許してもらってきているわけだからって思うので。そういうことを考えられるようになってきたっていうのも、皆さまのおかげなんですよね。」

最後に、これからのことを聞いてみた。

「やっぱり、唯一無二の存在になりたいですよね。"山内惠介が歌うから楽しみだよね" っていう風な、そこを目指したいですよね。そうじゃないと、求められないし、息の長い歌手にはなれないなって思いますよね。」

「人それぞれに、幸せとか価値観とか違いますけど、自分の幸せって何なんだろうと思った時に、"演歌・歌謡曲は、あいつがいたから良かったな" って思ってもらえないと、恩返しにならないですよね。なので、演歌っていうカテゴリーの中でも、"山内惠介が歌ってる演歌って何かいいよね" っていう風に思ってもらえるような存在になれれば、幸せだなと……。それが僕の一番幸せなんですよね。」

「そうやって自分も憧れてきたし、先輩方にも可愛がってもらってきたので……。やっぱり夢と希望って大事じゃないですか……。それで、演歌歌手になりたいって人も、もっと増えたらいいと思うし。」

「やっぱり、歌は時代を語ってますから。なので、自分が、その時代を背負って、歌を届けられる立場になれたってことは、とっても幸せなことですよね……。」

自宅でも、仕事とは関係なく、よく音楽を聴くそうだ。

「昨日は、イルカさんと、美空ひばりさんのジャズのCDが聴きたくなって聴いてました。沢知恵さんとかも好きですし、ヒゲダン(「Official髭男dism」)だって聴きますよ。」

(取材日:2020年11月25日 / 取材・文:西山 寧)

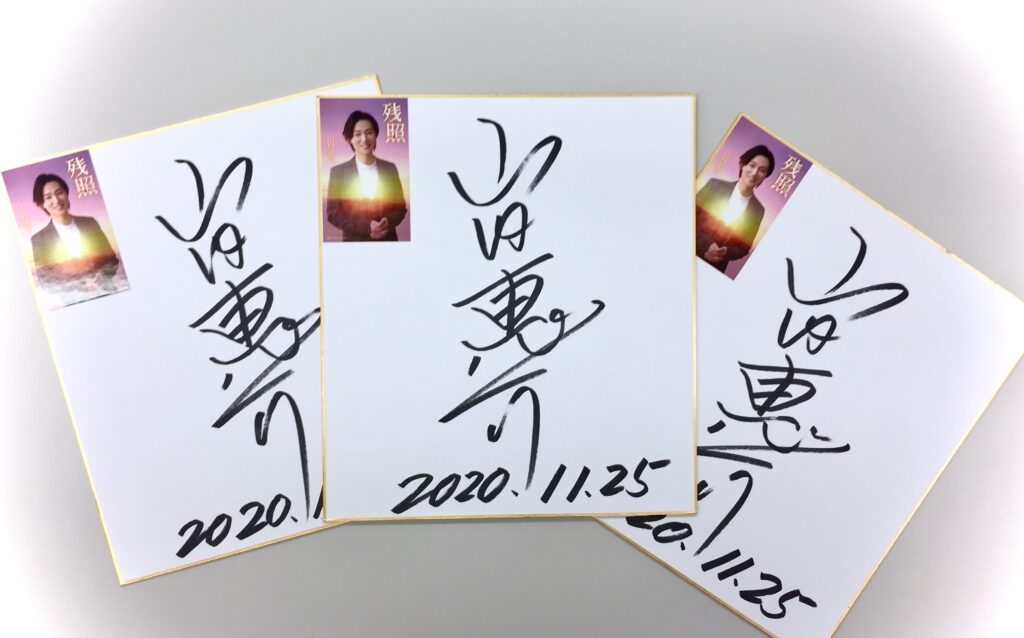

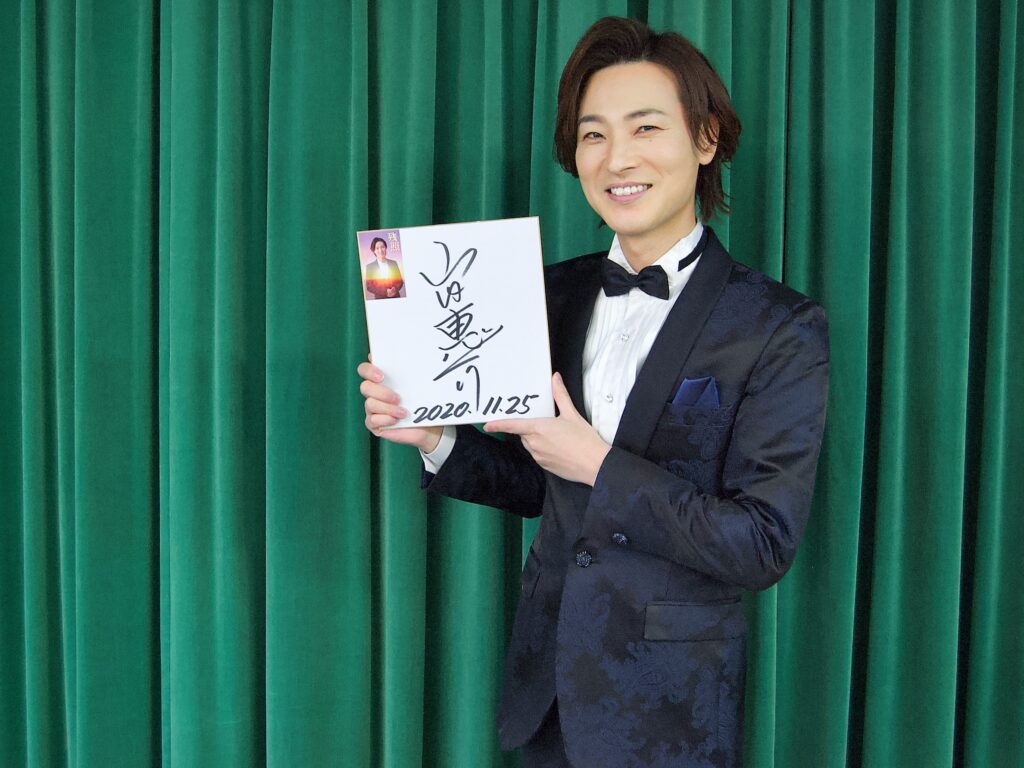

読者プレゼント!

山内惠介 直筆サイン色紙を3名様にプレゼント!

twitter で、MUSIC GUIDE を フォロー&下記リンクのツイートをリツイートしていただいた方の中から、抽選で3名様に、惠ちゃんが持っている直筆サイン色紙をプレゼントさせていただきます。2021年 1月 4日 (月) まで!