また今日も濁流を泳いでいく。

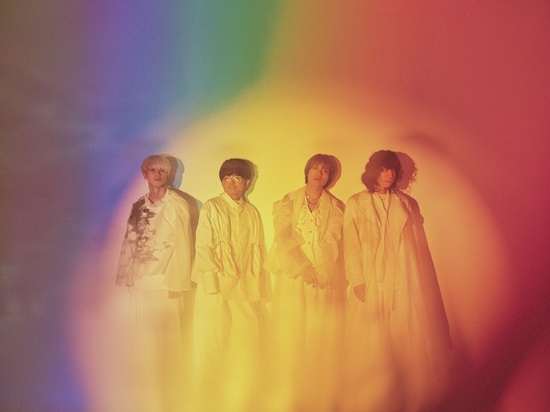

ヒグチアイ

また今日も濁流を泳いでいく。

2025年10月29日に“ヒグチアイ”6th Album『私宝主義』をリリースしました。今作も、インディーズ作品から引き継がれる、造語の四文字熟語。今夏リリースしてきた“独り言”三部作「エイジング」「わたしの代わり」「バランス」や既発タイアップ楽曲に加え、未発表の新曲4曲を含めた全11曲が収録されております。 さて、今日のうたではそんな“ヒグチアイ”による歌詞エッセイを3週連続でお届け。第2弾は、収録曲「 一番にはなれない 」にまつわるお話です。簡単には立ち止まれない時間のなか、重くなってしまった荷物。あなたはそれを手放しますか? 希望を信じて背負い、進み続けますか…? 35歳の女性。もしかしたら、一番いろんな生き方をしている年齢かもしれない。 家庭、子ども、結婚、独身、不倫、恋愛、仕事、美容、健康、夢、安定、未来、過去。矢印があっという間に広がって、自分は一体どこに向かって突き進めばいいのだろうか、果たして今やっていることを続けていくことが正しいのか。タイムリミットが近づいている気がする。なんて。 だからこそ、誰かと比べる意味がなくて、確固たる自分の人生は唯一なのであるから気にしなければいい。でも、時々ふと、これでいいのか、と立ち止まってしまう。立ち止まる、というのは比喩で、実際は濁流のように流れる時間の中、たまに真横を過ぎていく問題に目を奪われるだけで、簡単に立ち止まれたりなんかしない。それが35歳。 ある同い年の彼女は、今手放そうとしている。山を登るのをやめようとしている。自分にはこの先、“あのとき”以上の幸せは来ないのだと思う、と言った。だから、もう諦めて、相応の人生を歩もうと言った。 同じペースではなかったとしても、その走りは、その足掻きは、わたしを鼓舞してくれていた。ただ、未来への可能性が溢れていた10代20代とは確実に違う。持てる全てのスポンジやタオルを端から力の限り絞っていくようなものなのだ。 彼女は、虚しいと言った。それはきっとこの先の新しい楽しさに期待を持てないからだ。“あのとき”以上がもうないと決めてしまったら、その通りになる気がするからだ。 わたしは、そうだね、とも、わかるよ、とも、ちがうよ、とも言えないまま、そうかあと言った。 この荷物を下ろす日はいつか来るのだろうか。キラキラとした希望を背負った分だけ、重くなってしまった荷物。下ろせたときは、あきらめだけではない見たこともない新しい希望を見つけられることを願って、また今日も濁流を泳いでいく。 <ヒグチアイ> ◆紹介曲「 一番にはなれない 」 作詞:ヒグチアイ 作曲:ヒグチアイ ◆6th Album『私宝主義』 2025年10月29日発売 <収録曲> 1. わたしの代わり 2. 花束 3. バランス 4. 雨が満ちれば 5. エイジング 6. 一番にはなれない 7. 誰 8. 静かになるまで 9. 恋に恋せよ 10. もしももう一度恋をするのなら 11. ぼくらが一番美しかったとき