2023年6月28日に“小林私”がメジャー第1弾となる3rd ALBUM『象形に裁つ』をリリース!今作には4月に先行配信された「杮落し(よみ:こけらおとし)」をはじめ、既にライブやYouTubeなどで披露され、以前から音源化希望の声が大きかった「繁茂」「目下Ⅱ」「biscuit」などの全8曲が収録。アレンジャーとしてSAKURAmoti 、白神真志朗、シンリズム、トオミヨウら、豪華な顔ぶれが参加しております。

さて、今日のうたコラムでは、そんな最新作を放った“小林私”による歌詞エッセイを3週連続でお届け。今回が最終回です。歌詞エッセイを書くにあたり、小林私が事前にSNSでアンケートを実施。いくつかの質問への答え、そして、韻を踏んでいる楽曲を例に“言葉選びの必然性について”を綴っていただきました。今作と併せてエッセイをお楽しみください…!

◆ひとくち?Q&A◆

Q.

「火星ソーダ」は小林の書く歌詞の中では比較的ひらがなと口語が多いように感じる。なにか狙いがあってそうしたのか聞いてみたい。

A.

2019年くらいに書いた曲ですね。ダジャレからスタートして書き始めて、ダジャレ以上の何かにならなかった記憶があります。この時点ではまだ狙いとか意図とかを含める余裕はなく、とにかく曲らしきものを書き上げてみる、という時期でした。今見るとかなりおぼこさがあります。全然良い曲だとは思うんですけどね。

Q.

歌詞を書くのにどれほどの言葉を調べていますか? もしかして全部頭の引き出しに入っている…?

A.

作詞をする人は結構やってる気もしますが、初めに浮かんだ言葉からより適当な言葉を探したい時には「〇〇 類語」で調べることが多いです。知っている言葉でも忘れていたり意味が曖昧だったりするので、疑問に思ったら都度ネットで調べて、それから改めて辞書で引き直すこともよくあります。自分の心身に伴っていない言葉を使うのは控えるようにはしつつ、反面、使わないと身に付かないものでもあるので、知らなかった言葉を使いたいときは一層気を付けています。

さて、今回で小林私の歌詞についてのエッセイは最終回。

前回、前々回で加えていた「ひとくちQ&A」をなんとなく最初に持ってきてみた。こうすると、なんとなく最終話感がある。

「花も咲かない束の間に」「四角」は書いた当時のことを結構覚えていたので、比較的すんなり書けはしたが、最終である今回のテーマにはとんと困ってしまった。

エッセイとして書きやすい曲は他にも幾つかある。

怪作「アニメ漫画研究部の姫は俺のことが好きなんじゃないか」は面影ラッキーホールをどうにかオタクナイズ出来ないか、と思案した結果の曲で割と書きやすい。

「生活」「悲しみのレモンサワー」辺りも人に贈るという名目があって書き上げたものだから、これも理由を含めて書きやすい。

とはいえ、これらは自分の中の外れ値のような曲ゆえ他の作品に活きていることがあまりない。せっかくなら全体を通して言えることを書いておきたいという欲も捨て難い。

前回「いい加減あの曲について言葉にすべきか否か…」と思わせぶりに書いていたのは「サラダとタコメーター」という楽曲のことなのだが、これがどうにも上手い文章が思いつかない。

一文一文を説明していくというのはあまりに野暮の極みであるし、じゃあ最初っからそう言えと自分でも思ってしまう。

そんな中でこんな質問が送られてきた。

Q.

小林は楽曲の中で韻を踏みながら「今私は韻を踏んでいます」と曲の中でメタ的な視点を取ることがあると思います(具体例を挙げるなら「冬、頬の綻び、浮遊する祈り」、「スープが冷めても」など)。

そうかと思えば思いっきり韻を踏んでいる曲もあるわけで(「サラダとタコメーター」など)

小林にとって曲の中で韻を踏むという行為はどういう行為なのか気になりました。

ひとくちで答えようと思っていたが、やたら長くなりそうだったので、今回はこの質問を取っ掛かりに書いていこうと思う。

まず「メタ的な視点で韻を踏んでいる」例に挙げていただいた曲の該当箇所を見てもらおう。

「冬、頬の綻び、浮遊する祈り」(以下「冬」)

やけに浮遊感があるのは勘違いじゃないな

言葉にすれば凡庸で貴方に云うのもこれきりにしたいよ

寄せては返す波のように訪れる

あてどないこの暮らしに流せないのはクラシック

洒落じゃないんだ

「スープが冷めても」(以下「スープ」)

悩んでも部屋はまた狭くなる

時間の止まったカレンダー 嗚呼、君は可憐だ

駄洒落た台詞も詩も歩調も

愛せてしまうんだ、熱を帯びる間は

「冬」では<あてどないこの暮らしに流せないのはクラシック 洒落じゃないんだ>の箇所。

言うまでもなく<暮らし>と<クラシック>を掛けたダジャレ。そこに<洒落じゃないんだ>と続けている。文字通りジョークではないという意味と、「洒落にならん!」みたく“笑えない”という意味が掛かっている。まあ、結果的にどちらも洒落ではあるが…。

クラシックと聞くとクラシック音楽が真っ先に頭に浮かぶかもしれないが、ここではどちらかと言うと“古典”だとか“広く認められているもの”みたいな意味が強い。つまり「俺の日々はこんなんなのに、ふざけんじゃないよ!」みたいなことを言いたそうだ。

「スープ」では<時間の止まったカレンダー 嗚呼、君は可憐だ 駄洒落た~>の箇所。

<カレンダー>と<可憐だ>のダジャレ。こちらは「冬」とは打って変わって<駄洒落た台詞も詩も歩調も愛せてしまうんだ>と続けて、曲中でもダジャレであることを認めている。

この曲は、ざっくり言うと“熱をもって取り組んでいたこと・ものに対する執着”を歌っている(ラブソングだと時々聞かれるが、そのつもりは全くなかった)。

つまり「くだらない感情あるいはその発露の持つくだらなさは情熱によってあやふやになっている(それも含めて好ましい)」と、そういうことを言いたいのだろう。

もう一つ例がある。

「biscuit」

こんな建碑に無我夢中だと言うそのニュアンスの五里霧中感の

ヘイトスピーチ程度の不一致蹴っ飛ばしてなんて大抵酩酊性から

成る酌量、かっから鳴る錫杖、月並みな方々の言うがらんどう

また腹減るならベル並べるのべつ幕なしのマクベス斯くあるべし

とか遊んで結んで開いたって誰にも伝わらぬカタストロフィ

たった一人の実績解除に誰も彼も興味ない

これも「メタ的な視点」で<とか遊んで結んで開いたって>が当てはまる。

(余談だが、YouTubeにこの曲を載せた際、<カタストロフィ→トロフィー→実績解除>の遊びに対する言及があり、よく気が付くなあと思った。)

さて、長々と例を見せたがここからが本題。

「曲の中で韻を踏むという行為はどういう行為と認識しているか」について。

言い換えると「言葉選びの必然性」であろう。

これは本当にひとくちでは言い難い。言うなれば音楽上の宗派の問題だからだ。

その上で現在の私個人の意見を述べるとすれば「韻を踏むこと自体に大した必然性はない」だ。

その宗派を仮に、乱暴に二分するとメロディ重視かリリック重視か。

ジャンルにもよるが、耳が気持ちが良く音楽的に格好いいのであれば意味は大した問題ではない、というのは正当だ。

でも、せっかくなら意味を通して必然性も持たせたい…持たせたくない? というのが作り手としての私の美学である。

「冬」におけるダジャレの必然性は、大きくは雰囲気の維持と考えている。この詞は割と変えようがあるので、メロディを少し無視して適当に改変してみる。

“あてどないこの日々を彩れないビビッドの色

洒落じゃないんだ”

“あてどないこの生活が入り交じり暗い清濁に

洒落じゃないんだ”

一応こういうのでも成立する。

ではどう取捨するのかというと

<暮らし・クラシック><日々・ビビッド><生活・清濁>

と並べて見た時の空気感が曲に合っているかどうか。

ビビッドと聞いたときに思い浮かぶ色は楽曲全体のバルールに合ってない感じがする、清濁も相反する意味が気になって流れが悪くなるような…といった消去法による必然性。はじめからベストな言葉が見つかることもなかなかない。

「スープ」におけるダジャレの必然性は分かりやすい。

くだらないことも喜びと思える感覚を歌うなら、とびきりくだらないことを言っておきたいからだ。

「biscuit」も近しい。遊びを入れる必然性への疑問に対して一度遊びまくる(あくまで理想的な伝わり方をしている前提だが)。これによって説得力を持たせたい意識。

「こんなに苦しいのに報われない」みたいな曲に「どう苦しい・なぜ苦しい」が抜けてると、なんだかなあと思うからだ。

ここまで作中の言葉選び(特にダジャレ・韻)の必然性について書いたわけだが、これはタイトルにも勿論言える。

タイトルについて綴られた文章では『題名の社会史 : 芸術作品と題名の機能/村田千尋』や『タイトルの魔力 作品・人名・商品のなまえ学/佐々木健一』がメチャ面白いので読んでほしい。

現代のタイトルはその曲の何を標榜しているのかを明快にするシステムが多く取られている。

小林私の楽曲で見てみると、「悲しみのレモンサワー」は分かりやすい。作中にも散りばめられている大きい軸をそのままタイトルにしている。

「アニメ漫画研究部の姫は俺のことが好きなんじゃないか」も同様。描かれている物語に対する題名だ。

「目下」は作中にも含まれているが、テーマ、その状態を表す。また「目下Ⅱ」は「目下」というが曲をベースに、そのシリーズであるような印象をつける。

「冬、頬の綻び、浮遊する祈り」は少しややこしい。このままのセンテンスは作中には一切登場せず、明快にテーマを表しているわけでもない。当然「雪、無音、窓辺にて。」のオマージュでもあり、風景に対して風景と付けるような、記号化に対する逃避である(「雪、無音、窓辺にて。」の意図は分からないが)。「冬、頬の綻び、浮遊する祈り」は就活生に向けたタイアップの曲だったので、そのような意味を込めた。

このように歌詞であれ題名であれ、言葉一つとっても色々なことを考えるしろがあって楽しい。

こういうことを思索するのも言うなれば私の趣味であり、同じ趣味の人が増えてくれるともっと楽しくなる。

と、普段考えていることをつらつらと起こしてみたが、いかがだったろうか。

三回にわたってだらだらと理論立ててみたり、それらしいことを書いてみたりもしたが、最終的な判断は己の思う「なんとなく良い方」に従うべきだとは思う。私は音楽理論も大して分からないし、勘で曲を作って、感情に論理を追わせる、ある種無粋なことをしてしまう人間だ。

それに自分で作ったルールに縛られて何も書けないようじゃ意味がない。幸いなことにその国の王は自分自身であり、立法も司法も行政も思うがまま。モンテスキューもびっくりだ。

どの言葉をどのように扱うかというのは、はじめっから上手く出来る人もなかにはいるが、少なくとも私は現在も含めてそうじゃない。よく「語彙は小説からですか」と聞かれるが、そんなことはない。小説、俳句、漫画、アニメ、お笑い、あるいはゆっくり実況とか、友達が話してたことだとか、立て看板、辞書の序文、言葉にまつわるものは無限に広がりを見せている。その一端に触れ続けながら、その領域を少しでも広げられるようになれればいいなと思っている。究極は、それが楽しいからだけれども。

ということで最終回終わり。回を追うごとに長くなってるのはご愛敬。

読んでいただき、アンケートのご協力もありがとうございました。ここで取り扱わなかったものも有り難く拝見しました。

そしてこのような機会はなかなか自分では作れません。俺ってこんなこと考えてたんだ、と文章にしてみて初めて気付いたことも山ほどありました。ご依頼くださった歌ネットさんもありがとうございました。

それではまたインターネットで会いましょう、小林私でした。

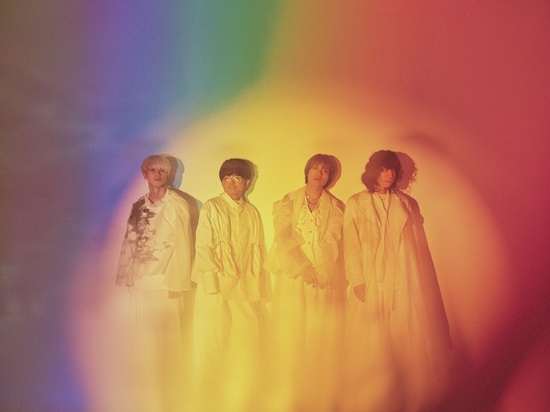

<小林私>

◆3rd ALBUM『象形に裁つ』

2023年6月28日発売

<収録曲>

収録曲:

1.杮落とし

2.可塑

3.線・辺・点

4.四角

5.繁茂

6.biscuit

7.目下Ⅱ

8.花も咲かない束の間に