大人になったら 逆に思ってしまうんだ

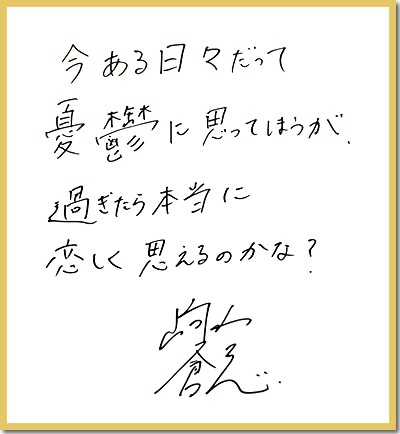

今ある日々だって 憂鬱に思ってしまうが

過ぎたら本当に 恋しく思えるのかな?どうなの、everyday どうなの、everyday

叫んでるeveryday 迷ってるeverydayもっと歌詞を見る

―― 人生でいちばん最初に音楽に心を動かされた記憶というといかがですか?

僕自身はまったく覚えていないのですが、母からの情報だと、3歳ぐらいのときにはテレビを観ながら、平井堅さんの「瞳をとじて」を歌っていたらしいです。父も母も好みは違うものの音楽自体すごく好きで、車内でよく曲を流したり、MVを観たりしていたんですよね。そういう環境のなかで、僕はわりと幼いころから音楽に興味を示していたと聞きました。

―― 聴く側から、表現する側になりたいと思ったきっかけはあるのでしょうか。

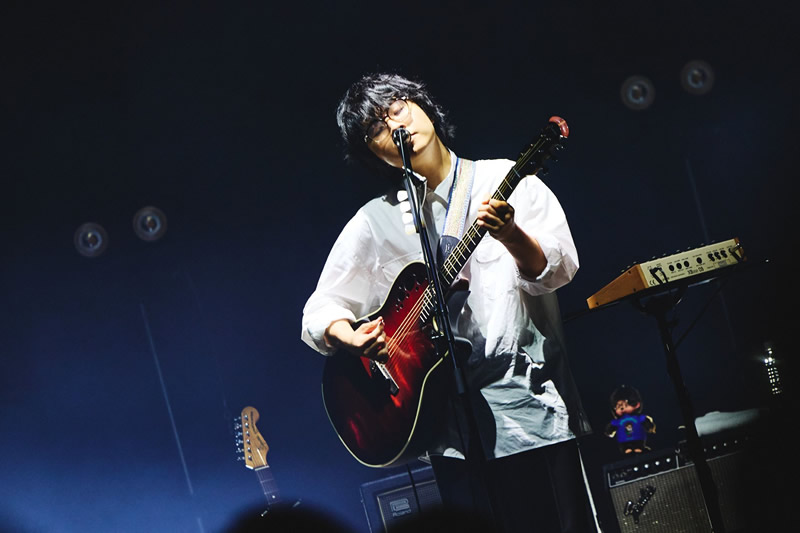

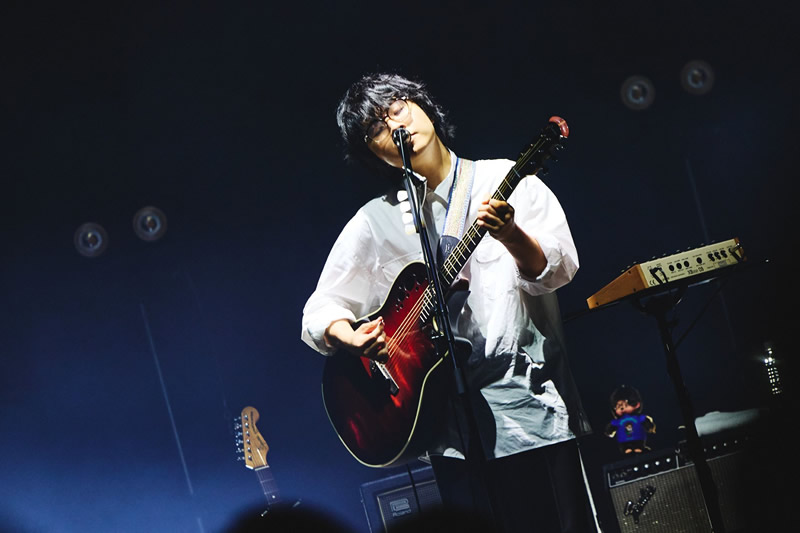

徐々に、だと思います。まず、母が好きなビジュアル系バンド・the GazettEの影響を受けて、「ギターをやりたい」と思って、ギター教室に通い始めまして。いろんな楽曲をカバーしているうちに、「このコード進行に自分でメロディーを乗せてみよう」という遊びをするようになり。小学6年生のとき、初めて曲も歌詞も作ってみるという経験をして、どんどんオリジナル楽曲を作るようになっていったんです。

そして、中学1年生のとき、同じギター教室に通っていた友だちとバンドを組みました。それで『閃光ライオット』のオーディションを受けたら、かなり上のほうまで行くことができて。バンドメンバーと、「うわ、これは俺たち音楽で行けるんじゃないの?」と盛り上がったことも、この道に進むことになったきっかけとして大きいかもしれません。

―― ただ、そのままバンド活動の方向には行かれなかったんですね。

僕としてはバンドで行きたい気持ちもあったんですが、みんな部活動とかやっていたし、それぞれの進路も違ったし、バンド活動は徐々にやらなくなっていって、僕はソロ活動を始めました。すると、作っていた曲がインターネット番組に出られるきっかけになりまして。そこで思った以上に反応をいただいて、今に至ります。

―― 小学6年生の頃には、すでに歌詞も書かれていたとおっしゃっていましたが、当時のイチ少年は、どんなことを考えて書くことが多かったのでしょう。

学校は楽しいし、友だちとも仲はよかったんですけど、いつも閉塞感を抱いていたんです。とくに教室でかっちり座って授業を受けることが、すごく退屈でイヤでした。だから、「外に行きたい。解放されたい」みたいな気持ちを書くことが多かったですね。あと、地域の子たちが集められて交流するような機会も多かったので、そこで思うことだったり。「狭いコミュニティーだなぁ」ということも強く感じていました。

―― いちばん最初に書いた歌詞は覚えていますか?

本当に恥ずかしいんですけど、覚えています。当時、通っていたギター教室の代表である先生から、「自分でぜんぶ作ってみたら?」と言われて、挑戦したのが初めてなんです。そして、そのときは「家族への感謝」というテーマが設けられまして。「いつもありがとう」みたいな、めちゃくちゃ素直で普通の歌詞を書きました(笑)。

―― 歌詞面で影響を受けたアーティストはいらっしゃるのでしょうか。

当時はたくさん本も読んでいたので、文学の影響が大きいかもしれません。たとえば、中村文則さんの作品には、中学のときかなり衝撃を受けました。「こんなことを書いてもいいんだ」と思うような、エッジが効いた内容だったり。曇天に自分の心情を重ねるような比喩表現だったり。「自分もこんなふうに書いてみたい」という憧れの初期衝動で、歌詞を書いていた気がします。とはいえ、そこから自分の歌詞もどんどん変化はしているのですが。

―― 歌詞に“崎山蒼志らしさ”が確立されたと感じたタイミングはありますか?

その時々の自分らしさがありますが、振り返ってみると、とくに「燈」はひらけた感じがありましたね。初期に好んでいた比喩表現もありつつ、素直でわかりやすい歌詞が書けたんです。それまでは生活詩を避けていたようなところがあって。「生活から逃げて、どこかに行きたい」という気持ちが芯にあったと思います。とにかく変な世界を書きたかった。でも2年前ぐらいから徐々に、むしろ生活詩にこそ魅力を感じるようになっていって。

―― すると、今作のカップリング「Eden pt.2」のような生活を感じさせる歌詞は、初期の崎山さんにはありえなかったんですね。

まさに。僕、音楽で歌詞に共感するという経験があまりなかったんですよ。「かっこいいな」とか、「いい歌詞だな」とは感じていましたけれど。でも、上京したこともあり、そこに変化が生じて。たとえば、くるりの「ハム食べたい」とか聴くと、「ああ、ガチでわかる。東京ライフや…」とか思うようになって(笑)。今、そういう歌詞に心を打たれるフェーズなんだと思います。

―― では、改めて“今の崎山蒼志らしい歌詞”を言語化すると、それはどんなものだと思いますか?

活動初期とは大きく変わるのですが、“素直であるもの”ですね。「僕はこう思っています」とストレートに歌いたくなっているから。逆にずっと変わらないのは、音の響きを重視しているところ。そのふたつが成立している歌詞が、僕らしさになっていると思います。

―― その歌詞の変化は、歌声の変化も影響しているのでしょうか。以前、いきものがかり・水野良樹さんとの声についての対談を拝見したのですが、崎山さんが、「自分の声がひらきすぎると、食虫植物が開ききったみたいな映像が浮かんじゃう」とおっしゃっていたのが強烈に印象に残っていて。

ヤバいこと言っていますよね(笑)。その対談でもお話したのですが、昔は“歌っている”という意識がまったくなくて。爆発している、効果音が鳴っている、そういうイメージだったんです。でも、それが徐々に、「ひとりのシンガーソングライターなんだから、ちゃんと歌ってみよう」というモードになり。

さらに、それこそ「燈」ぐらいからは、自分の歌声によりシルキーさ、スムーズさ、心地よさが欲しくなって。やっぱり“歌に共感できるようになった”という経験が、歌い方にも歌詞にも表れてきた時期なのだと思います。

―― 何かに対する価値観や、歌いたいテーマなども変わりましたか?

変わっていると思いますが、「僕は決してめちゃくちゃ明るいことは言えない」というところは一貫している気がします。行ったり来たり、日々葛藤。うねうねした思考で過ごしているんです。ずっとそういう“あわい”に立って歌詞を書いている感じがありますね。もともと暗いもの、堕落的なものを好む傾向があるので。

でも一方で、ポジティブなエネルギーがあり、ひらけているものも大好きなんですよ。それは完全に父と母それぞれからの遺伝で。母は暗い要素のあるものが好き。ホラー映画を延々と観ていたりしますし。そして父は明るい要素のあるものが好き。Oasisとか。様々なものが入り混じり、両親の影響から逃れられない音楽人生です(笑)。