1990年9月18日発売

1990年9月18日発売

今月は、竹内まりやの「告白」である。この作品は、まさに冒頭から引き込まれる。いきなり電話のベルが鳴り、急を告げるかのようなシンセ・ベースの音が“ドドッ ドドッ”と鳴り、サスペンス・ドラマのような緊張感を与える。

冒頭のベルの音を後追いするように、歌詞にも[電話のベル]という言葉が出てくるあたりは周到だ。というのも、実はリスナーである我々も、いきなりのベルの音という体験を、この歌を聴き始めた瞬間に、済ませていたからだ。そう。主人公と同じ気持ちのまま、歌を聴き進むことにもなるわけだ。

そして相手からの告白の声が、聞こえてくるかのような臨場感も伝わる。電話のベルは、そもそもけたたましい音。受話器の声は、それに較べたら小さく、くぐもっているのが普通だろう。そんな音質の対比みたいなことも、歌詞が鮮やかに伝える。

電話が掛かってきたのは、たまたま主人公が[寝つかれぬ夜]だった。それは偶然のようで、必然も感じさせるシチュエーションではないか。さらに電話の内容が、こともあろうに突然の愛の告白ときたら、そりゃあ、主人公はあたふたする。でも、そのまま混乱が続くようで、そうではない。実はこの数秒間のあいだに、主人公の脳内では、電話の主との果たされぬ愛が、太字となり、クッキリと蘇ってくるのだ。

ズバリ、女ごころというものは…

まったく同じ経験をしてなくても、身につまされるのがこの場面だろう。女性と男性では、多少感じ方が違う歌かもしれないが、あることをキッカケに己の人生が巻き戻され、あるシーンから再びやり直せるかもしれないという期待が芽生え、その瞬間、体の中が甘い液体のようなもので充たされる…、みたいな感覚なら、多くの人が経験あるだろう。

巧みなのは、結末まで描いてない点だ。主人公は次の朝、なんらかの行動に出るかもしれないけど、なにもなかったのように、同じ日々を続けるかもしれない。しかし筆者の見立てでは、かなりのパーセンテージで、同じ日々を続けていく。そう思う理由としては、次のことが挙げられる。

ズバリ、女ごころというものは[いつでも言葉と裏はらな企み隠してる]と、そう“実際の言葉にして”呟いているからだ。この言葉自体は、男の僕にとってドキリとするものなのだけど、言葉にした時点で、もはや主人公は、この感情を客観視し、叶わぬ恋の相手との“やけぼっくい”の発火を、未然に防いだわけなのだ。

いやいやこういう決めつけは宜しくない。もう一度書くが、竹内まりやは結末まで描いてない。もしかしたら、旅行鞄に衣類をつめている主人公の姿を浮かべるリスナーもいるかもしれないし、それはそれでこの歌の正しい解釈のひとつなのだ。

しっかり日本人体型の感情と向き合った楽曲

「告白」もそうだが、竹内まりやの作品には、「良質な歌謡曲」と評価できるものが少なくない。もちろん「歌謡曲」という言葉の受け取り方は様々だし、彼女なら「良質なポップス」という表現のほうが正しいのでは、と、そう考える方がいらっしゃるのは承知の上で、敢えてこの言葉を持ち出してみた。

「歌謡曲」という表現にこだわりたい。「ポップス」と言ってしまうと、英米のライフ・スタイルを表面的になぞったものも想像しがちなのだ。しかし「歌謡曲」と定義したなら、恋愛なら恋愛のエグい部分もふくめ、しっかり日本人体型の感情と向き合って制作されたイメージが湧く。

ただ、彼女がシンガー・ソング・ライターである以上、避けて通れない質問がある。「あなたの歌は事実に基づいて書かれたものなのですか?」、というヤツである。なので歌のテーマが“ただならぬ恋”であったりすると、要らぬ興味もかきたてられるわけだが、そういう時は、彼女のキャリアを振り返ってみればいい。竹内まりやには、主に作家として楽曲提供し、パフォーマンスはしてなかった時期もあった。つまり、彼女の書く歌というのは[シンガー・ソング・ライターの作品=自伝的]という図式だけでは計れないものなのだ。

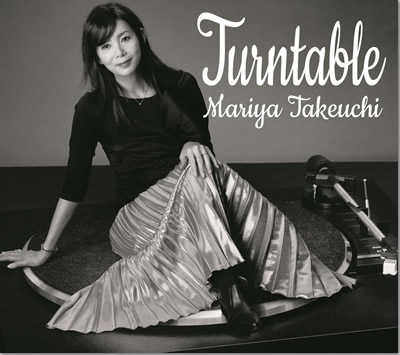

最後に個人的なことを。彼女のデビュー40周年の記念盤として、3枚組のアンソロジー『ターンテーブル』がリリースされたばかりである。Disc2は、作家としてさまざまなアーティトに提供した楽曲のセルフ・カバーである。そしてDisc3は、彼女のフェイヴァリット曲のカバーとなっている。そのなかで、かつてデヴィッド・クロスビーとグラハム・ナッシュが歌った「サウス・バウンド・トレイン」も取り上げられている。もう僕は、この曲が大好きで、今もよく聴いている。竹内まりやもこの曲が大好きなんだなぁー、と、そう思った瞬間、彼女に対する親近感が、さらに別系統から沸き上がったものだった(最後は僕からの、そんな告白でした)。

冒頭のベルの音を後追いするように、歌詞にも[電話のベル]という言葉が出てくるあたりは周到だ。というのも、実はリスナーである我々も、いきなりのベルの音という体験を、この歌を聴き始めた瞬間に、済ませていたからだ。そう。主人公と同じ気持ちのまま、歌を聴き進むことにもなるわけだ。

そして相手からの告白の声が、聞こえてくるかのような臨場感も伝わる。電話のベルは、そもそもけたたましい音。受話器の声は、それに較べたら小さく、くぐもっているのが普通だろう。そんな音質の対比みたいなことも、歌詞が鮮やかに伝える。

電話が掛かってきたのは、たまたま主人公が[寝つかれぬ夜]だった。それは偶然のようで、必然も感じさせるシチュエーションではないか。さらに電話の内容が、こともあろうに突然の愛の告白ときたら、そりゃあ、主人公はあたふたする。でも、そのまま混乱が続くようで、そうではない。実はこの数秒間のあいだに、主人公の脳内では、電話の主との果たされぬ愛が、太字となり、クッキリと蘇ってくるのだ。

ズバリ、女ごころというものは…

まったく同じ経験をしてなくても、身につまされるのがこの場面だろう。女性と男性では、多少感じ方が違う歌かもしれないが、あることをキッカケに己の人生が巻き戻され、あるシーンから再びやり直せるかもしれないという期待が芽生え、その瞬間、体の中が甘い液体のようなもので充たされる…、みたいな感覚なら、多くの人が経験あるだろう。

巧みなのは、結末まで描いてない点だ。主人公は次の朝、なんらかの行動に出るかもしれないけど、なにもなかったのように、同じ日々を続けるかもしれない。しかし筆者の見立てでは、かなりのパーセンテージで、同じ日々を続けていく。そう思う理由としては、次のことが挙げられる。

ズバリ、女ごころというものは[いつでも言葉と裏はらな企み隠してる]と、そう“実際の言葉にして”呟いているからだ。この言葉自体は、男の僕にとってドキリとするものなのだけど、言葉にした時点で、もはや主人公は、この感情を客観視し、叶わぬ恋の相手との“やけぼっくい”の発火を、未然に防いだわけなのだ。

いやいやこういう決めつけは宜しくない。もう一度書くが、竹内まりやは結末まで描いてない。もしかしたら、旅行鞄に衣類をつめている主人公の姿を浮かべるリスナーもいるかもしれないし、それはそれでこの歌の正しい解釈のひとつなのだ。

しっかり日本人体型の感情と向き合った楽曲

「告白」もそうだが、竹内まりやの作品には、「良質な歌謡曲」と評価できるものが少なくない。もちろん「歌謡曲」という言葉の受け取り方は様々だし、彼女なら「良質なポップス」という表現のほうが正しいのでは、と、そう考える方がいらっしゃるのは承知の上で、敢えてこの言葉を持ち出してみた。

「歌謡曲」という表現にこだわりたい。「ポップス」と言ってしまうと、英米のライフ・スタイルを表面的になぞったものも想像しがちなのだ。しかし「歌謡曲」と定義したなら、恋愛なら恋愛のエグい部分もふくめ、しっかり日本人体型の感情と向き合って制作されたイメージが湧く。

ただ、彼女がシンガー・ソング・ライターである以上、避けて通れない質問がある。「あなたの歌は事実に基づいて書かれたものなのですか?」、というヤツである。なので歌のテーマが“ただならぬ恋”であったりすると、要らぬ興味もかきたてられるわけだが、そういう時は、彼女のキャリアを振り返ってみればいい。竹内まりやには、主に作家として楽曲提供し、パフォーマンスはしてなかった時期もあった。つまり、彼女の書く歌というのは[シンガー・ソング・ライターの作品=自伝的]という図式だけでは計れないものなのだ。

最後に個人的なことを。彼女のデビュー40周年の記念盤として、3枚組のアンソロジー『ターンテーブル』がリリースされたばかりである。Disc2は、作家としてさまざまなアーティトに提供した楽曲のセルフ・カバーである。そしてDisc3は、彼女のフェイヴァリット曲のカバーとなっている。そのなかで、かつてデヴィッド・クロスビーとグラハム・ナッシュが歌った「サウス・バウンド・トレイン」も取り上げられている。もう僕は、この曲が大好きで、今もよく聴いている。竹内まりやもこの曲が大好きなんだなぁー、と、そう思った瞬間、彼女に対する親近感が、さらに別系統から沸き上がったものだった(最後は僕からの、そんな告白でした)。

小貫信昭の名曲!言葉の魔法 Back Number

プロフィール 小貫 信昭

(おぬきのぶあき)

『Reborn-Art Festival 2019』で上演されたオペラ「四次元の賢治」を観てきた(塩竈と東京と、二回も!)。この舞台は宮沢賢治の作品をベースにして、中沢新一が四次元のイマジネーションで脚本を書き下ろし、そこに小林武史が音楽を加えた舞台作品なのだが、特筆すべきは本番中、ずっと出ずっぱりでキーボードを弾き続けた小林の姿だった。台詞との複雑な間合い、ダイナミックな曲の転換などモノともせず、涼しい顔で演奏し終ったその姿は、まさに天才!、と、声を掛けたいほどだった。いやー、いいものを観せていただいた。

『Reborn-Art Festival 2019』で上演されたオペラ「四次元の賢治」を観てきた(塩竈と東京と、二回も!)。この舞台は宮沢賢治の作品をベースにして、中沢新一が四次元のイマジネーションで脚本を書き下ろし、そこに小林武史が音楽を加えた舞台作品なのだが、特筆すべきは本番中、ずっと出ずっぱりでキーボードを弾き続けた小林の姿だった。台詞との複雑な間合い、ダイナミックな曲の転換などモノともせず、涼しい顔で演奏し終ったその姿は、まさに天才!、と、声を掛けたいほどだった。いやー、いいものを観せていただいた。